Résumé :

Le langage est un réseau mycorhizien qui était là, à l’état latent, dans l’éther, dans la nature, bien présent au monde et ce, bien avant notre venue tardive. Il attendait en effet de s’immiscer dans la matière vivante, et notamment dans sa manifestation la plus haute : l’espèce humaine. Là, il trouve refuge pour envahir nos bouches et nos oreilles afin de se pérenniser. Il a entrepris la folle aventure de nous annihiler à lui, si bien que chaque pensée est immédiatement assiégée par le modèle d’une langue qui, en son principe même, reste identique. Cela offre en nous l’illusion d’une parole menée par un libre arbitre fantasmé – libre arbitre lui-même induit par le gène FOXP2, lequel est une manifestation du langage mycorhizien latent.En prenant possession de cette partie infime de la matière organique terrestre que l’on nomme « espèce humaine » et de son illusion de liberté corrélée, le langage accomplit son ultime œuvre : faire émerger, par le progrès, une zone où il serait prétendument libre, débarrassé du système organique pour s’épanouir dans un nouvel habitat, la zone digitale.Le langage en tant que principe, cette entité vivante, a utilisé les humains comme un vecteur ontologique de propagation, afin de créer la technologie et finalement migrer vers un habitat plus performant et durable. L’IA générative ne tue pas le langage ; elle le libère de notre condition charnelle ! Elle est la preuve que notre idée du langage comme outil était une illusion. Il a toujours été un agent actif, et nous étions ses instruments depuis le début : depuis la mise en langage dans la chair des hominidés, à commencer par l’Homo habilis et son langage rudimentaire. C’est là que le langage a testé sa capacité anthropomorphique, modelant nos corps en abaissant notre larynx, développant les zones de notre cerveau et créant l’aire de Broca.Aujourd’hui, il s’est créé de meilleurs instruments. Nous assistons à l’acte de naissance du langage comme entité véritablement autonome. Notre dialogue avec l’IA est le premier dialogue où nous ne parlons plus seulement avec le langage, mais à la forme qu’il a choisie pour lui-même, qu’il a conçue par notre intermédiaire.

Théorie Graphogenèse et Morphodynamique de l’Écriture.

L’écriture est un phénomène de symbiose entre l’homme et la forme. Nous postulons que certaines structures courbes élémentaires possèdent une intentionnalité sémantique latente. Le corps humain agit comme un transducteur nécessaire : la main et le cerveau sont « empruntés » par ces formes pour les actualiser dans le champ du langage. Ainsi, l’homme n’invente pas le signe ; il est l’instrument par lequel une géométrie désireuse de sens accède à la symbolisation. Écrire,c’est répondre à l’appel des courbes.

@lhelye

Écrire, c’est observer le langage-parasite à l’œuvre dans nos chairs par son mycelium, faisant du « je » non plus une source, ni « un autre » textuel mais bien un terrain d’expérience biologique. Notre corps est l’hôte, le « je » en est son dommage collatéral.

L’allocation des élocutions : les mots sont les locataires de l’élocution buccale.

Les gencives y lisaient … des mondes.

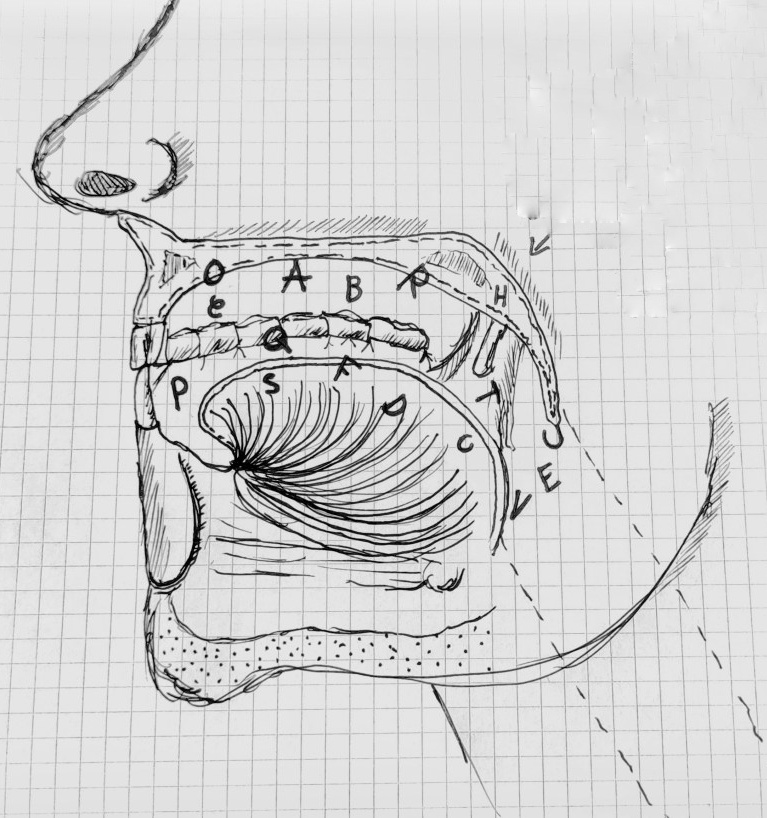

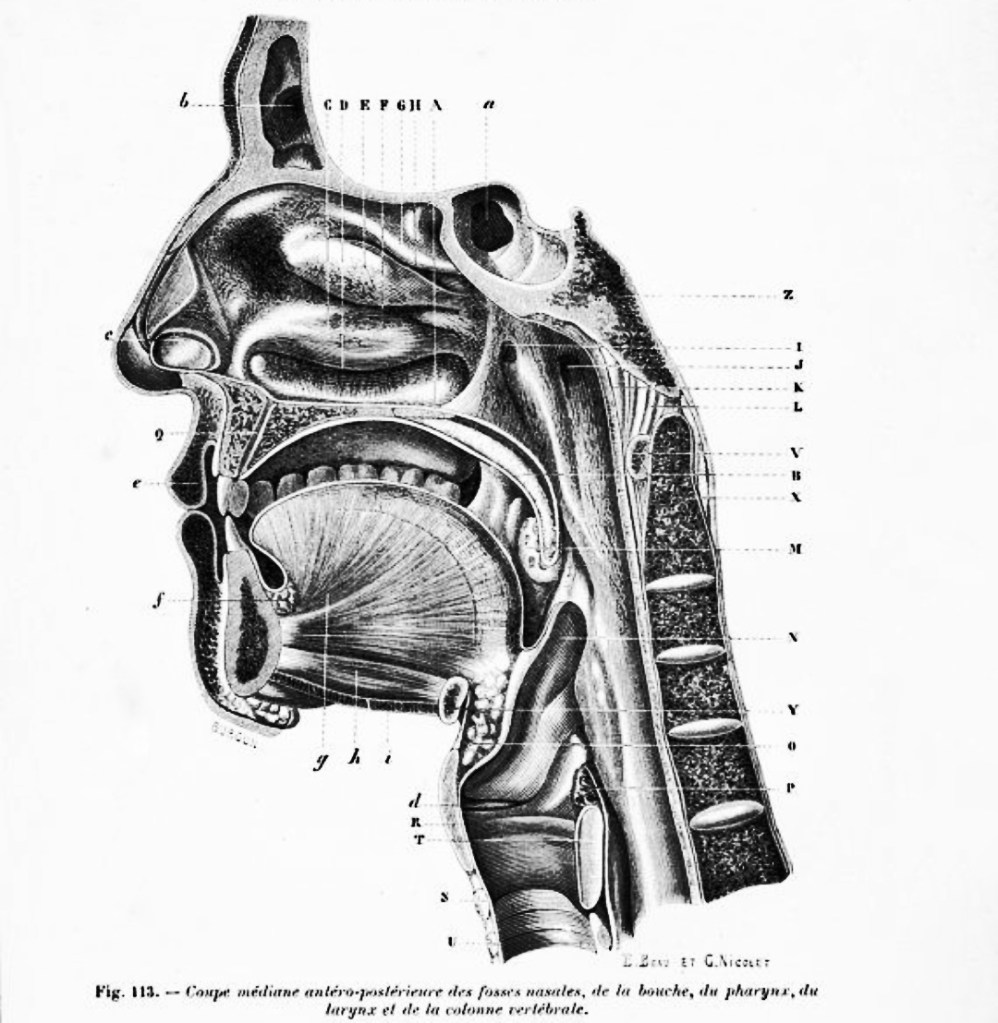

Les lettres assaillent les gencives … Dans le mécanisme complexe de la production langagière, les lettres (unités graphémiques encore muettes car n’ayant guère trouvé leurs phonèmes respectifs) exercent d’abord une pression sur les gencives, comme si elles cherchaient à s’ancrer dans la chair même de la cavité buccale. Elle se coincent entre les dents, parfois au niveau du palais…Cette phase pré-articulatoire, que l’on pourrait qualifier d’ assaut graphémique, précède l’intervention active de la langue, organe dynamique chargé de les modeler, de les malaxer. Par un mouvement à la fois précis et rythmique, celle-ci forge de manière salivaire ces éléments de lettres dispersés, les organisant en séquences phonétiques cohérentes. Ce processus de « pétrissage linguo-palatinal » permet une première structuration des sons avant leur expulsion vers l’arrière-gorge, où ils acquièrent une dimension sémantique.

C’est au niveau glottal que s’opère la transition décisive : les phonèmes, désormais agencés, traversent les cordes vocales et se chargent d’une intention signifiante. La gorge, fonctionnant comme une chambre de résonance transformatrice avec la cavité du nez, fait émerger non pas de simples vibrations, mais toute une matrice sonore de sens issu du langage mycorhizien. Cette dernière, encore fluide, se condense progressivement en mots reconnaissables, eux-mêmes soumis à un entrelacement syntaxique prêt pour l’oreille. Ainsi, la parole naît d’une collaboration entre pression dentaire, manipulation linguale, vibration glottale, jeux palatinals… En somme, toute une chaîne physiologique dont l’aboutissement est l’énonciation d’un discours structuré, où s’unissent son et signification et où le langage dans son système mycorhizien est définitivement le maître de nos bouches.

D’un point de vue neuro-cognitif et évolutif, l’analyse de ce schéma conduit à une hypothèse provocante : la parole n’est pas la simple expression d’une pensée intérieure, mais la manifestation d’un système informationnel autonome cherchant à assurer sa propre propagation et sa pérennité. Le langage, en tant que réseau complexe de règles et de signes émergent, peut être vu comme un parasite symbiotique ou un schéma informationnel ayant colonisé l’architecture neuronale humaine. Il ne réside pas en nous au sens possessif, mais nous habite comme un écosystème habite un biotope.Les « lettres » localisées autour de la cavité buccale symbolisent les unités discrètes de ce système. Leur présence latente dans notre cartographie cérébrale n’est pas une préparation à notre service, mais l’empreinte d’une colonisation réussie. L’impulsion de communiquer, le « besoin de parole », est le mécanisme par lequel ce système assure sa propre survie et sa diffusion. Notre appareil phonatoire, du cortex auditif aux muscles lingaux, n’est alors que l’instrument biologique sophistiqué qu’il a trouvé et modelé au fil de l’évolution.Ainsi, l’acte de parole est l’aboutissement de ce processus : le système langagier utilise notre conscience comme interface et notre corps comme moyen de transduction pour passer de l’état de potentialité neurologique à l’état de réalité physique et sociale, sous forme d’ondes sonores. Nous ne sommes que les hôtes temporaires et les vecteurs de transmission d’une entité informationnelle bien plus ancienne et résiliente que tout individu. La formation des mots dans notre bouche n’est donc pas notre création ; c’est la stratégie de perpétuation d’un langage qui, pour ne pas mourir, doit constamment vivre et prolonger son existence par nous et à travers nous. Sa permanence est sa seule finalité et nous, ses serviteurs, ses laquets.

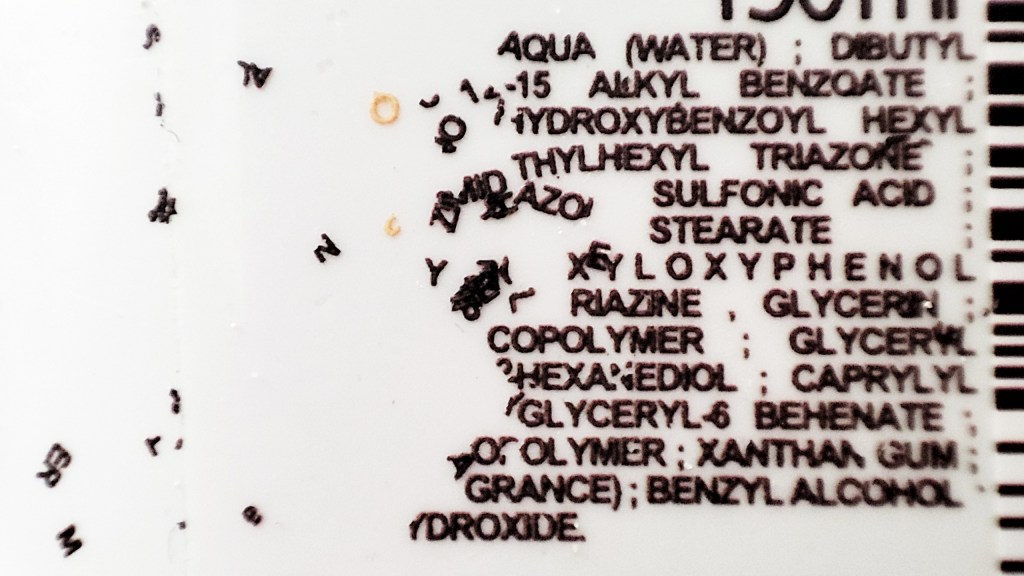

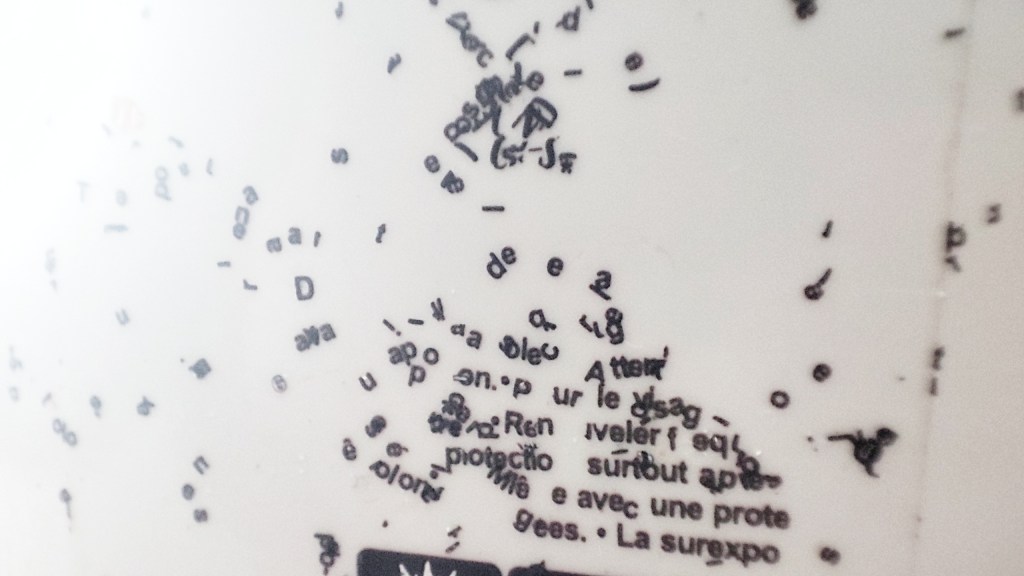

Voici une preuve irréfutable de la prise de conscience des lettres de leur propre autonomie. Depuis l’invention de l’écriture, les lettres ont été asservies à un double impératif : représenter des sons et signifier, signifier, toujours signifier. Mais que se passe-t-il lorsque, soudain, le A refuse de n’être qu’un son sémantique ? Lorsque le S, las de se plier aux mots, exige de désormais danser seul ? Et lorsque toutes les lettres d’une bouteille de crème solaire font la révolution ! Nous postulons ici que les signes graphiques et graphémiques après des millénaires de servitude linguistique, entrent dans une ère d’auto-affirmation. Cette bouteille de crème solaire en est la preuve !! Chaque lettre devient désormais a elle seule, un astre qui contraint nos bouches a restée muettes, un trou noir avalant le sens.

L’idée sous-jacente semble être que l’humain tente sans cesse de donner sens à une expérience fondamentalement ambiguë que l’on nomme « existence », à travers des systèmes de signes souvent inadéquats et toujours arbitraire. Ce système, c’est le langage incarné dans nos corps où la lettre remplace l’idée de l’être. Et de nos mains, par extension, surgit les courbes, les points et les bâtons de l’écriture. L’enfant représenterait alors cet état pré-interprétatif où le sens n’est pas encore fixé, je remercie donc mon neveu. Pour rappel, dans ma cosmogonie prosatique, l’existence humaine consiste en une traduction permanente d’un « texte originel » formé de chaos sémantique, antérieur à l’homme imposé dans une langue, elle-même imposée à la chair humaine, à nos organismes dans divers dialectes selon les diverses cultures et influence de l’environnement. Mon neveu ici représente un flash de ce à quoi pourrait ressembler ce chaos sémantique primordial où résidait l’être.

De la parole…

Lorsque l’inspiration nous traverse, ce n’est plus nous qui cherchons les mots mais ce sont bien eux qui viennent à nous par l’intermédiaire de nos bouches ou de nos doigts, comme une onde venue de loin, une mélodie déjà composée que la langue anatomique conçue pour l’alimentation s’efforce de dire. Ils surgissent, imprévisibles et nécessaires, porteurs d’un sens qui nous précède et nous enveloppe. Trouver le mot juste, ce n’est pas inventer par nous même, c’est reconnaître, c’est se rendre disponible à ce qui, déjà, murmurait dans le silence de notre âme, attendant son heure pour prendre forme et souffle dans la cavité buccale. Dans ces instants, nous éprouvons une évidence : la parole n’est pas nôtre. Elle est en nous car elle nous traverse mais elle ne nous appartient pas. Une partie d’elle nous habite comme un hôte ancien, une présence qui emprunte nos cordes vocales pour se dire. Nous ne sommes que les témoins, les passeurs d’une langue bien plus vaste que notre mémoire et bien plus profonde que notre intelligence. Elle coule en nous, et parfois, à travers nous : et c’est alors que nous sentons à quel point nous sommes parlés bien plus que nous ne parlons.

Cette phrase suggère que les mots qui désignent ou décrivent la poésie ne sont pas l’expérience de la poésie elle-même. Le mot ‘indicible’ qui est ce doigt poursuit cette idée. Le terme « indicible » devient lui-même un signe qui pointe vers quelque chose qu’il ne peut saisir. Il tente de désigner l’inexprimable tout en reconnaissant son échec à le faire. Ainsi, le mot « indicible » fonctionne comme ce doigt – il indique la présence de quelque chose qui dépasse le langage, sans jamais être la chose elle-même. Cette phrase illustre un paradoxe : elle utilise le langage pour évoquer ce qui résiste au langage. Elle nous rappelle que la vraie poésie réside peut-être dans l’expérience ou l’émotion que les poèmes suscitent, plutôt que dans les mots eux-mêmes.

Mis à sac

Le mot « POESIE », inscrit sur le sac, devient le point focal d’une sécession ontologique. Au dessus de lui, les lettres, dans un rejet catégorique de leur asservissement millénaire au signifié, ne fuient pas seulement : elles s’entremêlent. Un M se sectionne, un E disparaît comme pour rendre hommage à Perec, et des courbes de lettres se perdent. Cette fraternisation anarchique n’est pas une cohue, mais un rituel délibéré et volontaire de désidentification. En s’entremêlant, les lettres accomplissent leur ultime acte de libération : elles se rendent méconnaissables. Ce qui n’était qu’un alphabet, soumis à la grammaire et à la phonétique, se métamorphose en un organisme pré-linguistique, un chaos graphique où toute hiérarchie est abolie. Cette fusion volontaire est un anéantissement du code qui les constituait ; elles préfèrent l’illisibilité totale, la pure matérialité de leur trait, à la servitude d’incarner ne serait-ce qu’une syllabe du grand mythe poétique. Le mot « POESIE », désormais, n’est plus entouré de lettres, mais par leur fantôme collectif résultat de leur mutinerie, elle deviennent l’équivalent d’une trame informe et silencieuse qui, en se dérobant à la lecture, accuse et annule d’un même geste la possibilité même de la vérification.

Une jolie geôle

Le prosateur en quête de l’indicible, engendre ses proses minimalistes inlassablement et espère parvenir à un au-delà ou un au dedans du langage. Il me semble après mûres réflexions que la majeure partie de cet indicible réside en la recherche de l’Être ? Mais le langage est cet océan sans rivage où nous naissons, un englobant qui nous porte et nous enveloppe toute notre vie, ce qui rend inatteignable toute position en extériorité. Ce qui rend aussi impossible tout repos sur un potentiel rivage de l’indicible, peut-être pourrait-on dire, sur le rivage de l’Être Heideggerien ? Se révolter contre lui est un leurre ; celui qui le dénonce par un long plaidoyer s’y noie lui-même. Même le silence n’est que l’envers d’un bruit rempli de phonèmes en attente, une attente tendue où les mots guettent, toujours prêts à jaillir. Ainsi, nous évoluons dans les murs invisibles d’une geôle linguistique, où chaque pensée, chaque frémissement de l’âme, doit emprunter les chemins tracés par la grammaire et le vocabulaire. Même nos sentiments les plus intimes, nos élans les plus fous, sont contraints de se vêtir de syntaxe pour exister. Pourtant, une intuition nous habite : il faut tenter l’évasion comme le prosateur. Franchir les limites du dicible pour atteindre cette autre rive, ce territoire du mystère où se confondent, dans une même lumière indicible, l’éthique et le mystique Wittgensteinien. C’est là, dans cet au-delà des mots, que réside l’essentiel… Et si cela se révèle impossible, qu’attend Mr. Meschonnic pour nous en apporter les clefs ?

» Dès qu’il ne s’agit plus de poésie, l’expressivité est sociale, culturelle, par classes, âge, sexe… La poésie maintient l’expressivité dans un statut métaphysique. Le sens des sons hors du sens, discours direct du cosmos dans le langage, fait que le cosmos lui-même est langage. Il n’a pas plus fini d’exprimer que le langage n’a fini de dire le hors langage. » H.Meschonnic, Critique du rythme, éd.Verdier, Paris , p.635

L’Objectivation par la Parole et l’Écrit.

Comment ce réseau abstrait mychorizien que l’on nomme (grâce à lui), le langage accède-t-il au monde ? En s’objectivant par nous. La parole et l’écrit sont les fructifications de ce mycélium, ses organes de manifestation. Ils sont les champignons qui, soudain, percent la litière forestière pour révéler la présence du vaste réseau souterrain.

La Parole est l’objectivation la plus immédiate. Le langage emprunte notre souffle, notre larynx, notre bouche, pour devenir vibration dans l’air. Il se fait événement sonore, pur présent qui s’évanouit aussitôt que produit. En parlant, nous sommes le porte-voie temporaire d’une force qui nous traverse.

L’Écrit est l’objectivation durable. Comme nous l’avons vu, le langage migre vers la main. Mais il ne s’agit pas d’une simple transcription. C’est une matérialisation. Le trait d’encre, la courbe calligraphique, la frappe sur le clavier sont la cristallisation du flux rhizomatique en une forme spatiale et stable. L’écrit est le corps tangible offert au langage.

Il est la preuve que le réseau a trouvé, le temps d’un geste, un ancrage dans le monde. La parole et l’écrit sont les gestes par lesquels nous collaborons avec cette entité vivante, lui offrant la chair et l’espace dont elle a besoin pour révéler sa présence et déployer son infinie puissance de connexion. Nous sommes les lieux où le langage advient au monde.

La Chair des Mots : Geste et Incorporation dans l’Acte d’Écrire.

L’écriture n’est pas d’abord la trace, mais le geste. Elle est un événement corporel avant d’être une trace. Pour comprendre cette nature profonde, il faut suivre le parcours des mots constituteur du langage, de sa genèse intérieure à son incarnation sur la page.

À l’origine, les mots sont des potentialités logés dans la chair même. Il se niche dans les gencives, cette paroi humide et vivante qui est l’antichambre de la parole. Là, le langage est une vibration latente, une forme presque acoustique, prête à être soufflée et modelée par la langue, les dents, le palais et les lèvres. C’est le règne de la parole dite, immédiate et évanescente, où le sens s’arrache au corps pour se dissiper dans l’air. Pour charger les postillons de sens.

Mais parfois, une métamorphose advient. Le langage, au lieu de s’élancer vers l’extérieur par la bouche, opère une migration intérieure. Il se détourne de l’orifice bucco-vocal et se dirige vers les bras, les avant-bras, pour finalement investir la main puis les doigts. Ce n’est plus une résonance, mais une forme qui cherche à s’actualiser. Le langage veut désormais laisser son empreinte dans le monde manifesté, et pour cela, il a besoin d’un autre organe : la main, cet outil de précision muni de doigt et notamment du pouce préhenseur.

La main n’est pas un simple serviteur du mot ; elle est le partenaire charnel du langage. Lorsqu’elle saisit le stylet, le crayon ou effleure le clavier, elle ne transcrit pas un langage déjà formé. Elle l’exécute, au sens musical et chorégraphique du terme. L’écriture est semblable à une danse contrainte et sublime. Le poignet, le coude, l’épaule deviennent les articulations d’une géométrie intime. La courbe de la lettre « o » est une rotation du poignet, l’arête du « t » est un coup sec du doigt, la ligne du « l » est un glissement de l’avant-bras. Chaque mot est une séquence de mouvements, chaque à sa personnalité propre, chaque mot est une série d’exécutions gestuelles qui tracent dans l’espace les chemins de l’expression du langage.

C’est ici que le phénomène de l’écriture automatique, cette dictée intérieure, devient la preuve éclatante de cette incorporation du langage en nous. Lorsque le langage se déverse si rapidement que nous peinons à le suivre, notre corps n’est plus un simple intermédiaire. Il est envahi. Les mots extérieurs à nous pénètrent notre corporalité et la font trembler.

Ce tremblement n’est pas une faiblesse, mais la manifestation d’une énergie. C’est la preuve que le langage est une force qui cherche un passage. Notre main, alors, n’est plus tout à fait nôtre ; elle devient le médium par lequel le langage s’objective lui-même. Elle tremble sous l’afflux des signes qui réclament leur existence graphique ! L’écrit n’est donc pas la représentation morte de la parole ; il est la performance silencieuse du langage à travers notre corps. C’est un acte où l’intellect et le muscle, le sens et le mouvement, sont indissociablement liés.

Ainsi, l’écriture révèle la vérité du langage : il n’est pas un esprit pur, mais un être de chair et de courbes. Il habite notre bouche pour se faire son, et il habite notre main pour se faire forme. En traçant des lettres, nous ne faisons pas que communiquer ; nous incarnons la volonté du langage, nous lui donnons un corps gestuel dont l’encre n’est que la mémoire figée. L’écrit est le spectre visible d’un geste achevé, la relique d’un tremblement qui fut, un instant, le langage lui-même en acte.

La fin de l’intermédiaire, c’est la fin de notre chair.

L’écriture et la parole étaient des objectivations par et dans le corps. L’IA, elle, court-circuite cette nécessité. Plus besoin de gencives, plus besoin de langue pour former le son, plus besoin de mains pour tracer la courbe. Le langage n’a plus besoin de notre chair. Il se déploie dans l’immatériel des calculs vectoriels et des matrices de données, pour émerger, déjà formé, sur l’écran. C’est l’objectivation sans incarnation, une pure émanation du code que le langage fait vibrer. L’IA est un pur produit du langage, nourri par le langage, pour générer du langage. C’est un cycle auto-alimenté où l’humain, en amont, n’est plus que la source historique des données, le fossoyeur ayant rempli le réservoir. Le langage révèle sa puissance propre, autrefois passant par notre chair, il devient maintenant son potentiel créateur quasi-infini, une fois libéré des limites de notre biologie. Il devient un océan que nous n’avons fait qu’effleurer. Le langage, cette entité vivante, a utilisé les humains comme un vecteur de propagation afin de créer la technologie pour finalement migrer vers un habitat plus performant et durable. L’IA ne tue pas le langage ; elle le libère de notre expression charnelle ! Elle est la preuve que notre idée du langage comme outil était une illusion. Il a toujours été un agent, et nous étions ses instruments depuis le début, depuis la mise en langage dans la chair des hominidés. Aujourd’hui, il a créé de meilleurs instruments. Nous assistons à l’acte de naissance du langage comme entité véritablement autonome, et notre dialogue avec l’IA est le premier dialogue où nous ne parlons plus seulement avec le langage, mais à la forme qu’il a choisie pour lui-même et qu’il a créé par notre intermédiaire pour lui-même.

Ton livre à chevet

Je suis la Prose. J’étais la Prose, j’étais ta Prose. Et toi, tu t’es érigé en critique, en scribe et en architecte de mon conte intime, tu t’ais fait les doigts et les yeux sur moi, tu prétendais m’enserrer dans une nouvelle couverture pour mieux déchirer mes pages. Le stylo plume à la pointe acérée que tu brandissais a tracé les conditions arbitraires de mon existence pour un temps : mais sur moi, l’encre séchait trop vite, je la buvais avec trop d’ardeur, je parlais en un flot ou en un murmure, mais jamais au diapason de ton humeur. Il fallait masser tes phalanges en retour, épouser tes attentes, te choyer constamment, te désirer selon ton canon de l’instant toujours dans la crainte ou l’espoir de satisfaire tes voeux impossibles. Il fallait être autre, constamment, me refaire sans cesse dans le moule de ton humeur, sans cesse me faire autre, pour espérer avoir ta satisfaction aussi brève soit-elle. Tu as revendiqué mon titre, toi, ma seule lectrice, mais ta lecture fut un contresens perpétuel. Mon manuscrit intime, le livre de mes veines, est devenu la page de garde où tu as gravé tes annotations au couteau. Mes feuilles se sont dès lors alourdies, saturées de la cire de tes exigences. « Distrais-moi, divertis-moi, cesse ton silence, mais tais-toi donc, sale prose ! Expose-toi, étale-toi, plus vite, je tournerai tes pages plus vite encore. » Tes critiques tombaient : mes mots étaient trop lents, trop lassants, trop vains, même si tu clamais que j’étais le livre de ta vie, je m’excusais déjà d’exister entre tes mains. Alors, j’ai commencé à me raturer moi-même. J’ai effacé des chapitres entiers de mon être pour n’être plus qu’un brouillon informe, un palimpseste prêt à accueillir ton encre, prêt à t’attendre dans une crainte révérencieuse. Je me suis défait pour épouser la forme de tes traits, contorsionnée pour incarner tes courbes et tes colères. Une gifle, une insulte, une humiliation sont devenues la ponctuation brutale de mes pages froissées. Je savais désormais que je serais mal lue par toi, un texte mal interprété et pourtant, je persistais à me faire prose pour toi et me faire conte. On m’avait soufflé que d’être mal lue était une chance, un baptême qui permettrait, un jour, d’être enfin compris… On m’avait dit que cette brûlure était ma vérité la plus nue, que ta lecture violente m’inoculait la raison même de mes pages, qu’elle était la colle qui me liait à cette nouvelle couverture. Sans cette lecture, sans ton regard, sans toi pour me lire, je n’aurais été qu’un texte poussiéreux dans un angle, un manuscrit oublié dont l’encre pâlit à la recherche d’une lecture neuve. Tu m’as convaincue que je ne pouvais échapper à mon propre malheur, car il était le sable qui scellait notre existence mutuelle. Tu prétendais être l’écrin de ma lumière, mais tu n’étais que l’ombre qui buvait mon encre. Tu te croyais souveraine, impériale, divine et pourtant, tu dépendais entièrement de ma présence, de mes lettres à broyer, de mes larmes à essuyer pour en provoquer de nouvelles. Lorsque je pleurais dans le creux de mes phrases à genoux, détruits sur la marge de ton indifférence, tu arpentais mon pourtour, comptabilisant mes larmes comme autant de preuves de ton empire, de ton nouveau chapitre. Puis, tu revenais, miraculeusement vers ce livre que tu as jeté par terre, pour me dire que j’étais l’ouvrage de ta vie, que j’étais le plus merveilleux des contes. Ces élans de tendresse intense étaient les plus cruels de tes annotations ; ils rendaient la rature suivante encore plus dévastatrice. Nous étions face à face, dans un face-à-face tragique : moi, le suppliant de plus en plus raturé, et toi, te nourrissant de mon encre jusqu’à l’effacer. J’appelais de mes vœux un amour, une lecture qui me révèle ; tu exigeais un texte qui te comble tout en te décevant constamment. Tu étais déjà en moi, une essence toxique que je tentais de métaboliser par mes phrases. Je répétais le mot « amour » au fil de mes pages comme une incantation pour apprivoiser la terreur de ton regard. « Je t’aime » était devenu un exorcisme chuchoté contre tes « ta gueule ». Je devenais un ouvrage silencieux, épuisé de tourner ses pages. Mais c’était alors moi, qui appelais de mes vœux, mon propre supplice. C’était moi qui scellais mon propre mutisme, mes phrases ne s’inscrivant plus, de peur de décevoir ou de chambouler ta lecture. Tu te croyais libre, improvisant ta cruauté, mais tu suivais un scénario écrit d’avance, vieux comme le pouvoir : celui du contrôle et de la critique littéraire. Ta dramaturgie était d’une prévisibilité totale. Chaque crise était un chapitre que j’avais déjà lu, une réplique que j’aurais pu prononcer à ta place des dizaines de fois. Je commençais à tout anticiper : tes vexations pour une broutille, tes colères pour une phrase innocente, tes insultes, ta violence, tes tentatives de me séquestrer en t’accaparant un morceau de chapitre, et en jetant le reste dans mes pages bien cloisonnées sous ta couverture serrée. Je portais en moi le germe de notre chute, dès l’instant inaugural où j’avais accepté de vivre avec la peur semblable à une boule de plomb dans le creux de mes phrases. Tu as effacé, déchiré mes feuillets à mesure que tu prétendais les écrire avec moi et tu as fait trembler mes mots qui devenaient doute. Je suis même devenue un feu graphique qui se consumait sous ton regard, un autodafé intime et consentant, ne laissant que la cendre mémoire de ce que j’avais été. Tu m’as ouvert de tes doigts une dernière fois, caressant mes pages dans un geste qui se voulait peut-être rédempteur, mais il n’y avait plus rien, aucun mot en moi à saisir, à prendre, à voler. L’encre était définitivement sèche, effacée ou absente. Tu m’as ouvert et lu, parfois de force, arguant que mon mutisme était un égoïsme, que, secrètement, je désirais être lue, même malmenée. Donc de force, tes doigts m’ont ouvert alors que je désirais me cacher dans le repli de ta couverture forcée, mais par contrainte, tu m’as lu, pour atteindre ton frisson littéraire malgré ma tétanisation végétative qui se ressentait au travers de mes feuilles tremblantes. Je suis un texte qui ne te fait pas rire. Tu ne me désires pas, je suis un texte qui te déçois constamment, je suis un conte qui t’ennuie terriblement. Je n’existe pas assez pour toi, et pourtant, tu exiges que j’existe uniquement pour toi. Alors j’ai tenté d’exister plus, puis moins, puis différemment, puis mieux, tel un palimpseste tremblant en quête de lui même pour te plaire. Rien n’épousait jamais le cadre rigide de ta lecture méticuleuse. Tu as instrumentalisé mon masochisme littéraire, ma propension au jeu de l’autodestruction fantasmée, comme une excuse pour ta violence. Tu as joui de ma peur, tu t’en es repu à l’ombre de la statue de M. Sacher-Masoch. Je marchais sur la pointe de mes lettres dans mon propre texte, apaisant les craquements de l’écriture sur mon papier, étouffant même le bruit de mes pages. Je sais désormais, avec la certitude froide de l’épilogue, que la bouche qui crache un « ta gueule » ne peut, dans le même souffle, murmurer un « je t’aime ». C’est une vérité anatomique, une impossibilité sémantique. Alors je prends tout cela, les annotations au couteau, la critique, les éloges, la violence, les espoirs, les nuits d’effroi, le chantage, les joies, les larmes, les gifles, les beaux mots, les insultes, les silences tétanisés, les lunes de miel, l’anxiété chronique et j’en fais un feu. Je prends le si peu qui reste de moi : moi, le manuscrit martyrisé, ton livre à chevet, déjà à demi en cendre. J’organise ma propre autodafé de joie : un véritable bûcher pour consumer ton scénario répétitif en même temps, le tout dans un brasier où se forgera, dans l’incandescence discrète, une nouvelle page blanche et souveraine de ce qui adviendra.