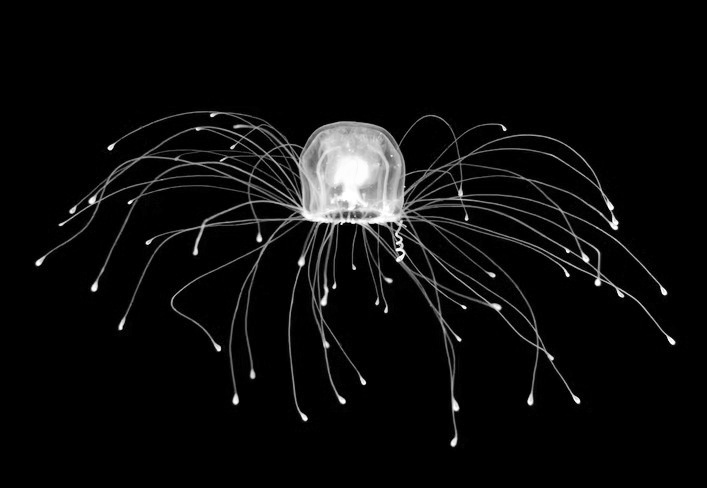

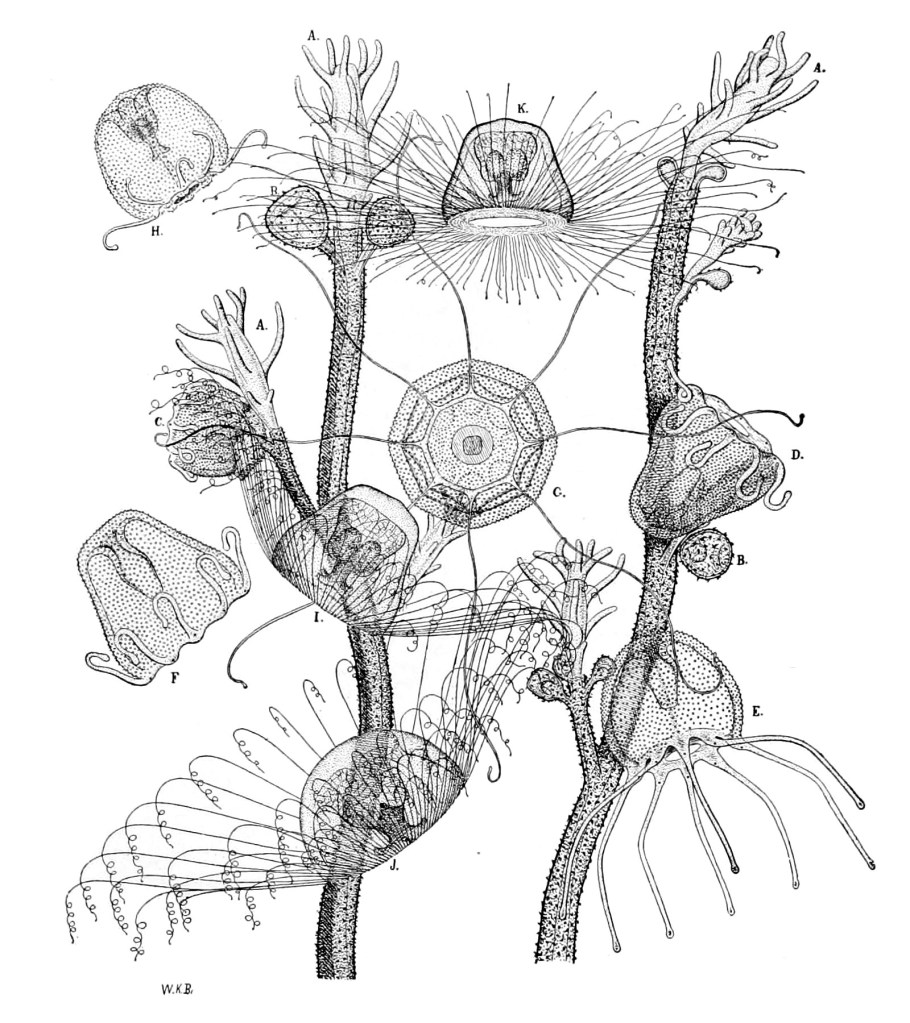

Hominidés ! Vous n’êtes pas le sommet de l’évolution biologique ! Vous êtes une simple expérience cosmique parmis tant d’autres. Le tardigrade et la turritopsis nutricula en sont la preuve. Ils sont la preuve que la vie est une obsession bien plus forte que vos ambitions de sens en elle.

« Nous sommes des poupées de chiffon faites de beaucoup de peaux et d’âges différents, enfants renouvelés ayant dormi dans les nids au milieu des bois, ou qui sifflaient avec l’apparence de grossiers et dandinant amphibiens. Nous avons joué tant de rôles durant des âges infiniment plus longs que l’humanité elle-même. Notre identité est un rêve. Nous sommes un processus, pas une réalité. » Dr. Loren Eiseley.

L’arrogance de l’hominidé est un leurre de la matière devenue consciente d’elle-même. Vous vous imaginez être l’aboutissement alors que vous n’êtes qu’une tentative parmi des milliards, une forme que le temps essaie et rejettera. Le cosmos expérimente sans fin, et vos cerveaux surdéveloppés ne sont qu’un fragment de parcours, la vie avait déjà trouvé la perfection dans son processus lui-même. Vous n’êtes pas des individus, vous êtes des intermèdes biologiques.

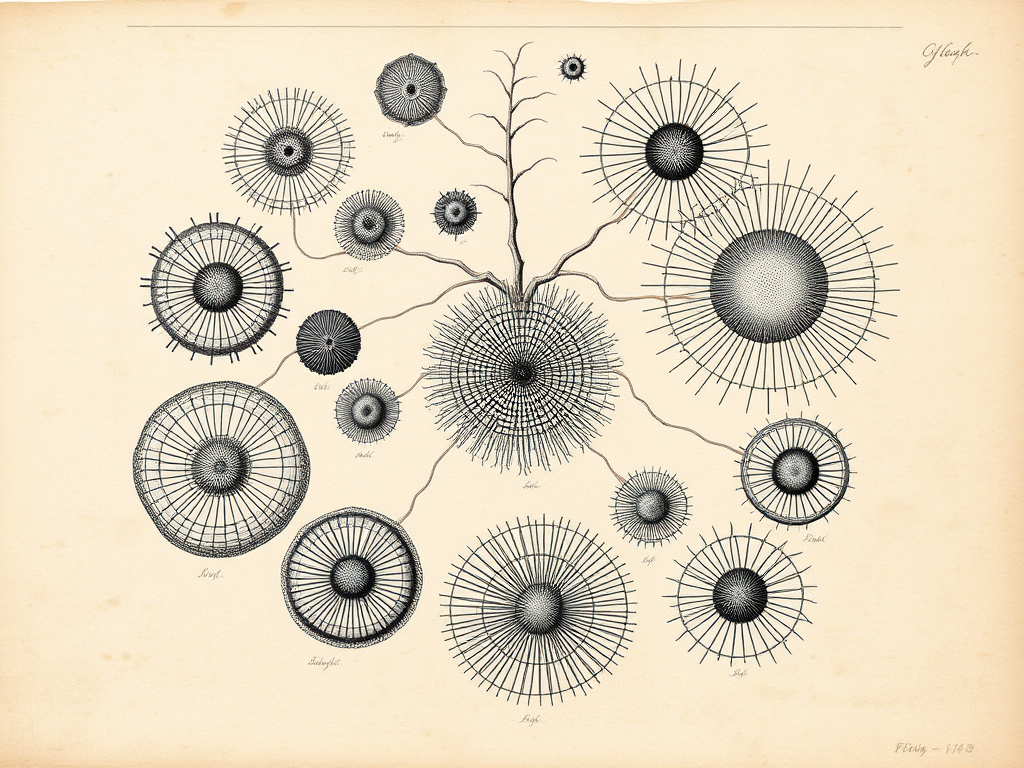

Quelle étrange vanité que celle de cette espèce qui se croit glorieuse alors qu’elle n’est qu’un frémissement éphémère ! Le cosmos joue depuis des milliards d’années sa grande symphonie évolutive, et vous vous prenez pour son final ? Vous n’êtes qu’une note brève parmi d’autres, déjà presque effacée… Regardez les details des sources hydrothermales dans lesquels grouillent les bactéries extrêmophiles : elles composent la base continue de la vie, un bouillon bien plus essentielle que vos vies conscientes. La véritable ingéniosité appartient à ces formes de vie modestes qui, sans volonté ni parole, ont conquis chaque recoin de la biosphère. Votre supériorité est une fiction commode pour supporter l’horreur du vide.

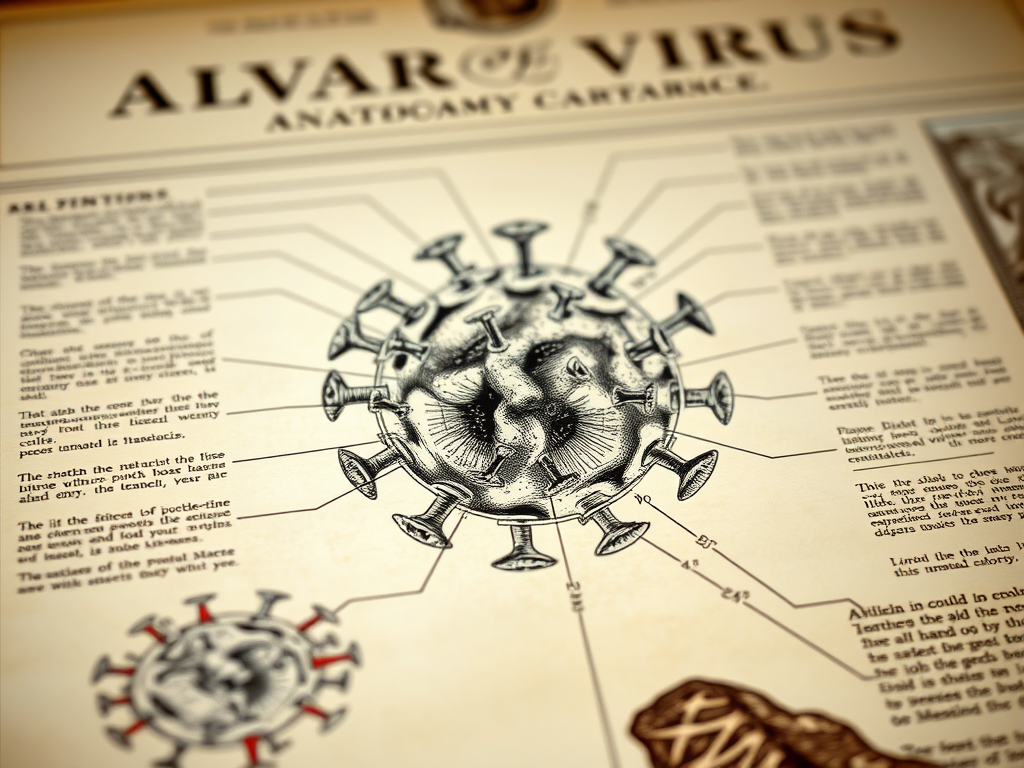

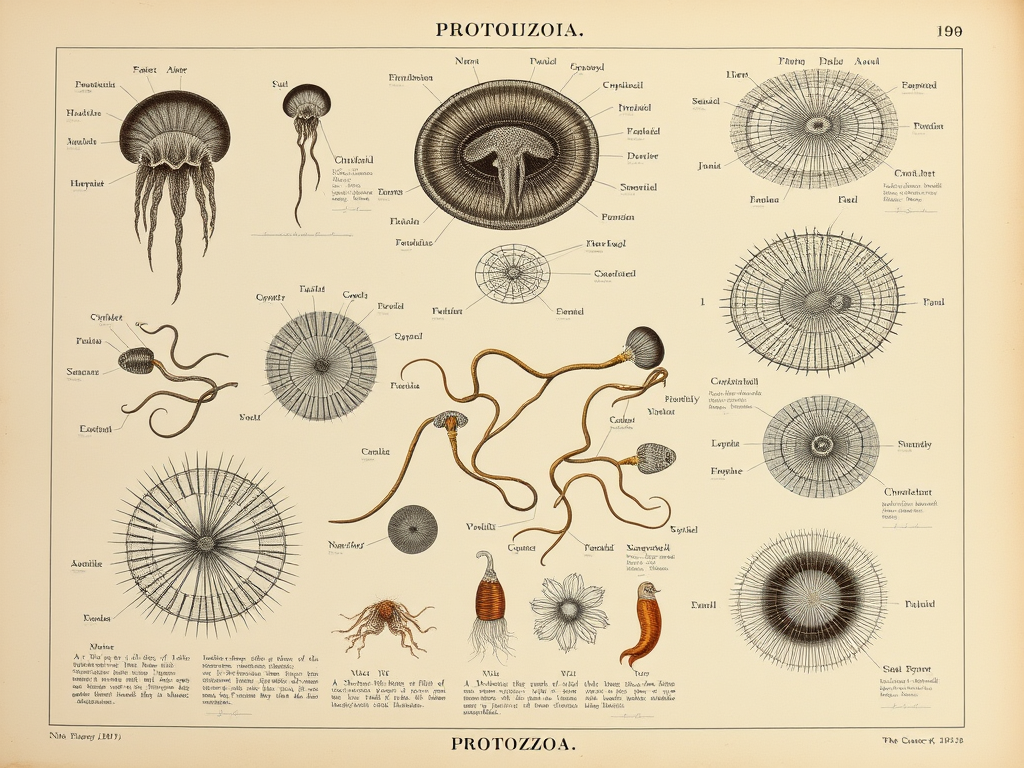

Ô primates déchus, couronnés d’illusions, je m’adresse à vous une dernière fois ! Vous célébrez votre intelligence comme si elle était le but secret de l’univers. Mais le cosmos ignore vos décrets. Il tisse sa toile depuis l’aube des temps avec une indifférence sublime. Vos villes ne sont que des termitières aux multiples lumières, vos philosophies des chuchotements perdus dans le silence galactique. La vie véritable est ailleurs : dans ces virus qui dansent entre deux règnes, dans ces méduses immortelles, dans ces colonies bactériennes, dans ces protozoaires formant des intelligences collectives immenses bien plus anciennes que la vôtre. Vous n’êtes qu’un rêve que la matière fait à voix haute, un rêve bientôt oublié car la matière se reveille. Et le temps reprendra son travail avec d’autres formes, d’autres essais. L’évolution n’a pas de mémoire, seulement une douce patience infinie.

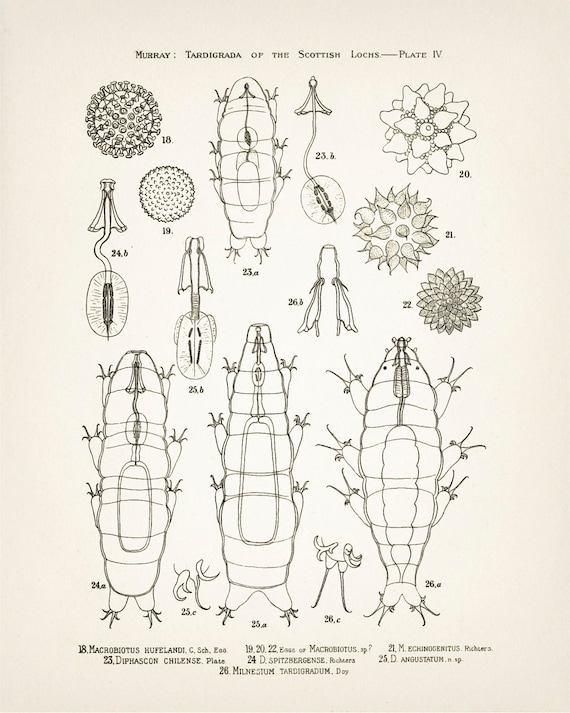

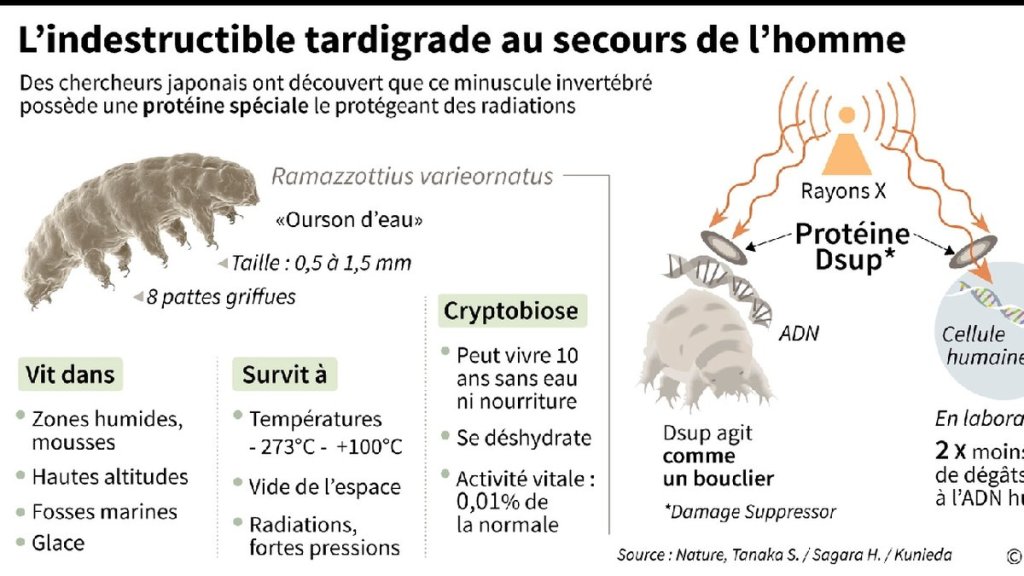

Le Tardigrade est le grand alchimiste a son insu

Le voici : alchimiste du presque-rien, bouddhiste des abîmes. Il ne résiste pas, il est ancré, il habite. Il ne défie pas l’extrême, il en fait sa propre norme, son intense demeure. Il est le cumul des impossibles, le scribe patient qui note dans sa chair toutes les fins du monde possible et en fait un manuel de survie. Au zéro absolu, là où même le temps semble se figer en cristal de silence, il suspend son chant interne. Il se fait minéral, il se fait graine de néant. Puis, offert au brasier le plus puissant, au souffle de la fournaise qui désagrège toute logique vivante, il accepte la flamme, il accepte le feu. Il se fait vapeur pour un temps muni de sa patience incandescente. Mais son chef-d’œuvre est ailleurs : dans le vide sidéral, ce grand jeûne, cette diète absolue du tout. En 2007, on l’a livré nu à ce rien noir, étoilé, à la digestion froide du cosmos. Plusieurs jours dans le néant. Puis, retourné à la terre ferme, il a simplement repris son souffle. Il s’est étiré, comme au sortir d’un rêve profond, et a poursuivi sa lignée. Comme si de rien n’était. Comme si le néant n’était qu’une chambre d’hôtel un peu austère. Dira-t-on qu’il est blindé ? Non, sa force n’est pas une armure, mais un art, un art intime. Une mécanique cellulaire délicate, les rouages d’une horlogerie de protéines rares, mise au point par le grand horloger éthérique : un demi-milliard d’années de tâtonnements, d’essais et d’ajustements infimes. Il porte en lui, non la brutalité du survivant, mais l’élégance têtue d’une formule parfaite, écrite à l’encre du temps sur le parchemin de l’ADN. Il est la preuve douce que la vie, quand elle se fait discrète, peut signer un pacte avec l’univers entier et en revenir, non pas en guerrier, mais en simple promeneur un peu étonné d’avoir été si loin.

Et le langage fut :

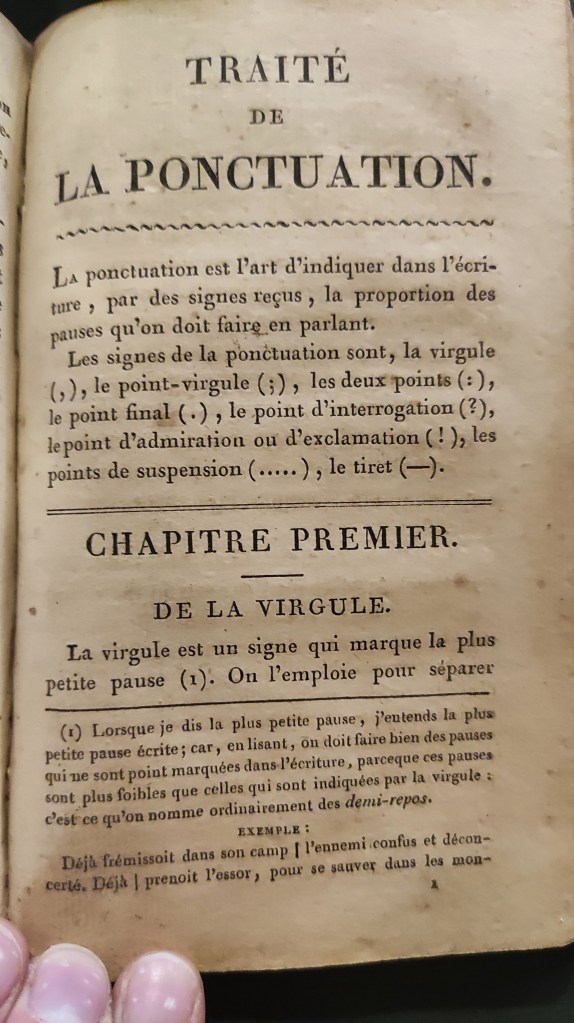

Avant le texte, il n’y a que des souffles retenues dans la gorge… Avant d’être encre, il n’y a que du liquide, de l’eau et du colorant visqueux… L’encre répond après au besoin du mot puis le mot au besoin de la gorge puis la gorge au besoin du mot…. L’encre se loge dans les fibres du papier comme si il était une mémoire qui refuse de s’oublier. Elle mord de ses dents noires, bleu ou rouge la page puis y grave son alphabet, signe après signe, l’encre cloue au blanc de la feuille un peu du monde, un peu des mots de la gorge. Toute trace cherche un témoin car toute pensée rêve de survivre au supplice du silence. Avant on a l’idée, car si le texte n’est exprimé du rien, alors le rien devient mensonge, alors le mensonge devient une mort… La mort est un point-virgule au sein d’une phrase que personne ne lira jamais plus. La mort, du reste, joue à cache-cache, elle compte et décompte tandis les traces d’encre tandis qu’on l’a fui en espérant qu’elle ne nous remarque pas puis on l’a redécouvre avec nos doigts une fois que les mots ont rongé la fragilité d’un marbre…. Le texte provient d’un reflet provisoire enseveli de mots qui le protège, le texte le sait, mais l’encre, elle, le sait-elle ? Le texte est un vide qui se tourne les pouces, il les tourne tellement vite que la matière en jaillit, l’encre tombe en pluies diluviennes depuis la feuille. « Rien » n’est qu’un mot fourbe car il prend déjà de la place tout en se désignant, il s’annule. Il est un piège subtilement tendu par le langage. Car si rien devient ceci alors il n’est jamais rien fondamentalement. Et la mort n’est qu’un tour de passe-passe, nous sommes constamment en train d’être autre chose et le texte le sait car il se mue déjà en encre comme l’océan s’est mué en sang dans les époques lointaines. Mais en vain, l’écriture reste un acte futil de résistance face à son propre silence et face à la mort, l’écriture même désemparée révèle toujours les illusions que le langage construit pour donner du sens à un éphémère que l’on nomme existence…

Et l’imaginaire fut : Qui conte, cyclique : un conte semi-plagié

Un crépuscule mauve enveloppait la douce forêt lorsque le Soleil, fatigué d’illuminer les continents, s’adressa à la Lune d’un ton suffisant : « Admire mes rayons qui sculptent les montagnes et réchauffent les océans. Sans moi, une partie de la vie s’éteindrait. » de l’autre côté, la Lune, suspendue comme une lampe d’argent, ricana : « Briller le jour est aisé. Moi, je dompte les ténèbres de la nuit. Je fais valser les flots, je guide les marins et j’inspire les amoureux. Ma lumière est gorgée de mystère et de poésie, la tienne n’est qu’un feu vulgaire. » Dans la clairière, un Lac endormi frémit à ces mots. Ses eaux devenues miroir se piquèrent d’orgueil sous forme de remoue : « Ô présomptueuse ! Petite Lune, tu n’es qu’un reflet dans mon ventre étendu et liquide. Je contiens ton essence tout entière, comme j’engloutis toute les étoiles du cosmos. » Il dansait de vanité, créant mille reflets de lunes tremblantes sur ses vaguelettes. Un Mulot roux, attiré par ce clapotis, s’approcha en trottinant. « Pauvre illusionniste ! railla-t-il, tes profondeurs tièdes tiennent entièrement dans mon œil minuscule. Je vois ta rive moussue, tes poissons endormis, et jusqu’à cette Lune qui te fait tant vanter. Mon regard est un palais où s’entassent des mondes entiers. »Un froissement d’ailes fendit soudain l’air nocturne. Un Hibou, prince des ombres, bondit sur le rongeur. « Conte de pacotille ! gronda-t-il en l’avalant d’un coup de bec. « Mon gésier contient désormais le mulot, le lac, la lune et le soleil. Il digère les vanités, les étoiles, la mort et jusqu’à l’infini. » Gloups… Au matin, un Conteur entouré de brume s’assit près du Lac asséché puis murmure : « Hibou vorace, tu n’es qu’une virgule dans mon récit. Ma parole enfante les astres, les lacs et les destinées et même ce conte que vous êtes en train de lire ou d’écouter. Je suis le dieu de toute genèse. » Mais dans l’obscurité d’une grotte, une Fillette aveugle écoutait le vent lui rapporter toute ces disputes. Elle caressa l’oreille en coquillage de sa grand-mère, et sourit en murmurant : « Brave conteur, les mots s’évaporent, les astres s’éteignent… Seules demeurent nos oreilles, grottes sans fond où résonnent toutes les histoires passées et à venir comme des témoins discrets devant la folie. » La brise emporta cette réponse vers la Lune et le soleil et le Lac qui depuis, hésite à se montrer tout entier. Depuis la parole sage de la Fillette, le soleil se fit plus discret et la lune ne fut plus jamais pleine. Cette dernière se mit à croître et décroître sans jamais s’arrondir tout à fait, comme si elle redoutait que son reflet ne trahisse à nouveau son orgueil. Le Lac ne se vantait plus non plus, il était plat, il ne remuait plus ses reflets dans tout les sens. Pourtant, dans ce paysage de calme, un soir d’équinoxe, une tempête éclata ! Les vents arrachèrent les feuilles sur lequel tenait les mots du Conteur qui peine à finir ce récit dont vous êtes le lecteur ou l’auditeur, et le Hibou, terrassé par une fièvre étrange, régurgita le Mulot intact. Celui-ci, couvert de bave et de sagesse, courut jusqu’à la grotte de la Fillette. « Ton oreille a vaincu le Hibou ! clama-t-il. Mais dis-moi : si personne n’écoute tout ces recits, les histoires existent-elles encore ? » La Fillette, qui tissait une tapisserie avec ses cheveux valsant dans la bourrasque, répondit sans lever la tête : « Demande à la Montagne. Elle se souvient des échos avant même que les hommes ne parlent. » Intrigué, le Mulot escalada les parois de roche montagneuse sous la tempête qui faisait rage jusqu’à atteindre un calme par-dessus les nuages et les vents. Au sommet, veillait la crête de la Montagne, vieille comme les fractures du monde. La Montagne conscient de la présence du Mulot, s’exprima d’une voix rocailleuse : « J’ai vu naître les premiers récits, rugit-elle dans un grondement de glacier. Les larmes des nuages, les chants des racines… Même le Soleil n’est qu’un mot gravé sur mon flanc lorsque celui-ci perle ma neige de larmes de déception » Le Mulot déçu allait protester l’aspect vaniteux de la Montagne lorsqu’un éclair fendit le ciel. La tempête, transformée en femme aux cheveux d’étincelles, hurla : « Imposture ! Je réduis les montagnes en poussière, j’efface les lacs, j’étouffe les voix. Je suis le vide violent qui balaye les prétentions. » Dans le chaos, le Lac disparu dans la terre. Le Hibou, plumé par les vents, se cacha dans un tronc creux. La lune s’emmitoufla dans un voile en coton de nuage. Seul le Soleil osa défier la Tempête : « Tu n’es qu’un souffle sans mémoire, gronda-t-il en chauffant l’air jusqu’à la brûlure. Moi, je suis l’empreinte ultime et chaque grain de sable porte ma signature. » La Tempête ricana, déchirant les rayons de lumière en lambeaux, en faisceaux timides… C’est alors que la Fillette sortit de sa grotte. Elle tendit sa tapisserie capillaire vers le ciel. Les fils capturèrent la fureur de la Tempête, les rayons du Soleil, et même un morceau de nuit où se camouflait encore la Lune timidement. « Regardez, murmura-t-elle, ce n’est qu’un tissu troué. Les plus grands récits sont ceux qu’on ne tisse pas. Les plus grand récit ce distingue dans le silence » Stupéfaite, la Tempête se dissipa en une pluie tiède. Le Mulot comprit que l’humilité est la forme la plus vertueuse du silence. Quant à la Montagne, elle offrit à la Fillette un caillou strié de fossiles : « Garde ces murmures de géants. Les vrais grands ne se mesurent pas, ils se souviennent. » Depuis, quand le Soleil et la Lune se disputent, la Fillette fait sonner le caillou contre la paroi de la grotte. Alors, les deux astres, honteux, dansent une ronde autour de la Terre, lui pour éclairer, elle pour guider les marins et les poètes en quête d’histoires comme le Conteur qui posant sa plume sur le côté, a modestement enfin réussi à trouver une fin.

Et l’humour fut : avec des scies… pour les arbres.

Un jour, peut-être, je saurais ce qui se glisse dans les syllabes pour que leurs pas deviennent si flore, c’est vrai après tout, qu’est ce qui rend leur passiflore ? Ou que le dé se fasse maître, mais, qu’est ce qui rend le décimètre ? Et je ne parle même pas quand le tas devient turne, mais qu’est ce qui rend ce taciturne ? Et encore cela me surprend d’autant plus lorsque la bi devient clette, mais, qu’est ce qui rend la bicyclette ? Et lorsque le sceau sort un son, qu’est ce qui rend le saucisson ? Je voudrais percer le mystère qui donne à la vie ce goût de nal, qu’est ce qui rend la vicinale ? Ou la vicissitude, qui transforme le dé en zion d’où vient ce décision ? Et qu’en est-il du veau si ferré a la peau si bleue des possibles. C’est comme si les mots cachaient, sous leurs écorces sonores, un jardin sémantique fuyant, où chaque phonème appelle toujours à une autre floraison acoustique… Et dans cet océan de mots, finalement qu’est ce qui rend nos pas si fique ?

Publications pour la revue « Archives de la critique d’art » :

https://journals.openedition.org/critiquedart/29225

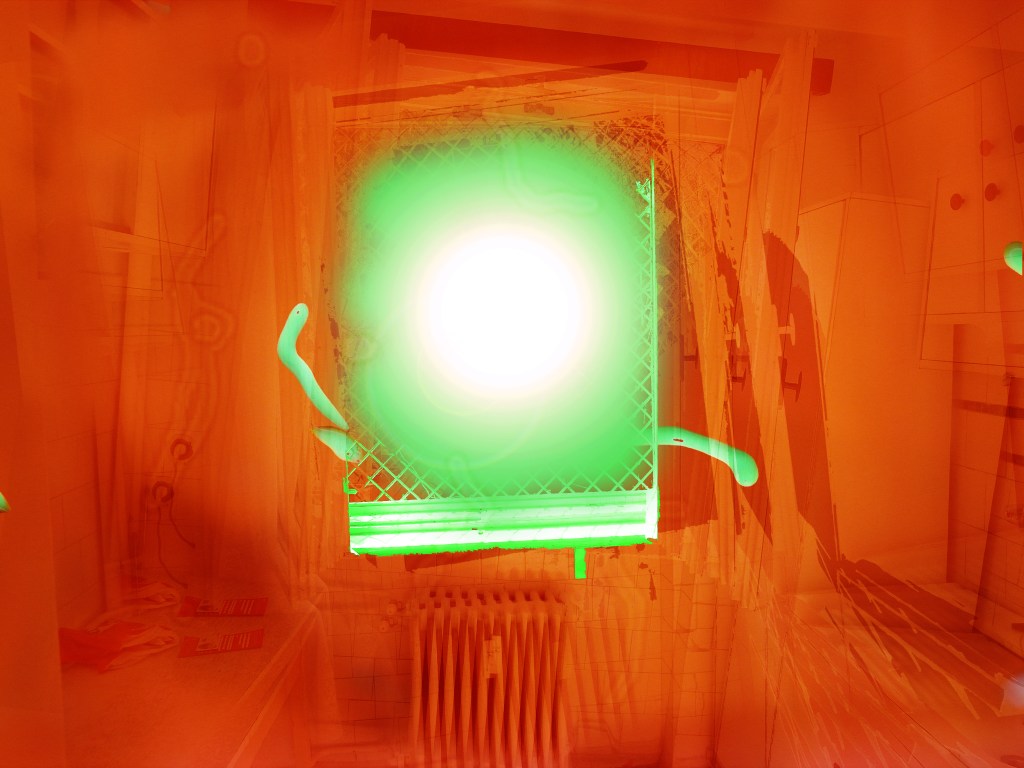

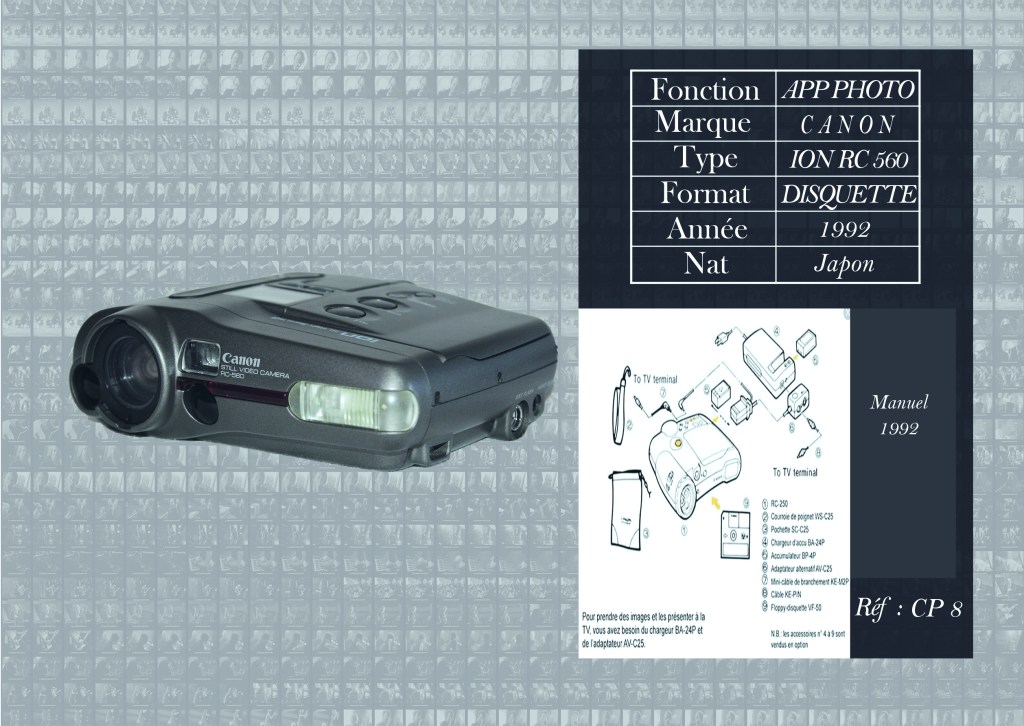

Voir, c’est également être sensible au moindre détail que l’œil convoque. La persistance rétinienne permet de capter un photogramme dans le creux de nos paupières pour un temps. Cette aventure fait partie d’une quête anatomique en lien avec les réactions charnelles aux sources lumineuses environnantes. Ainsi, un travail esthétique passant par la photographie numérique est entrepris autour des phénomènes entoptiques, provenant d’un œil anatomique objectif, comme les myodésopsies, ou les phénomènes de source étincelante, comme les phosphènes et la persistance rétinienne qui se retrouve à être le centre de mes préoccupations photographiques. C’est comme si, l’œil subjectif, muni d’une conscience esthétique qui, s’intéressant à son « être au monde » objectif, se pense et se regarde. Voici l’éclosion d’une première réflexion mutuelle.

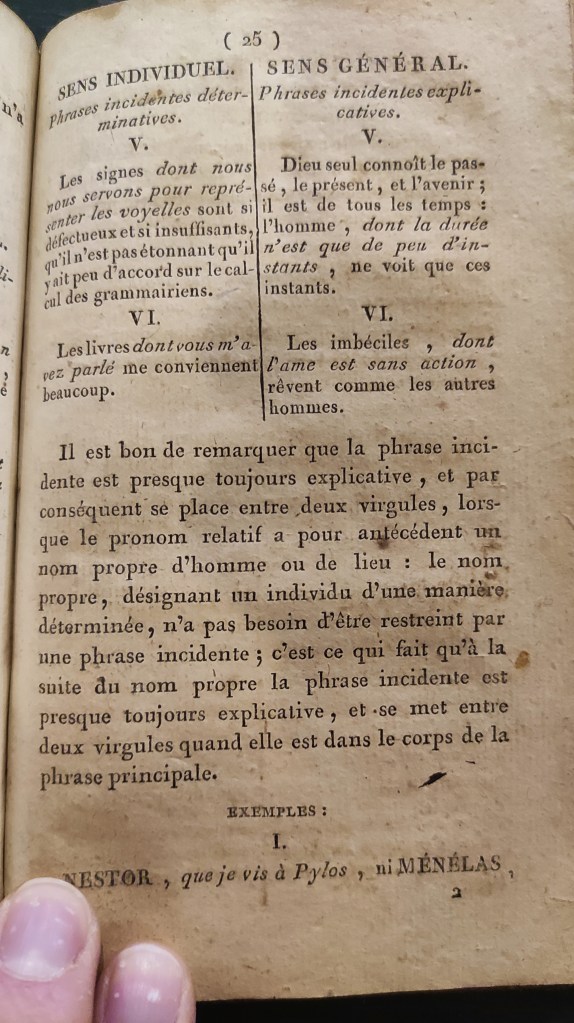

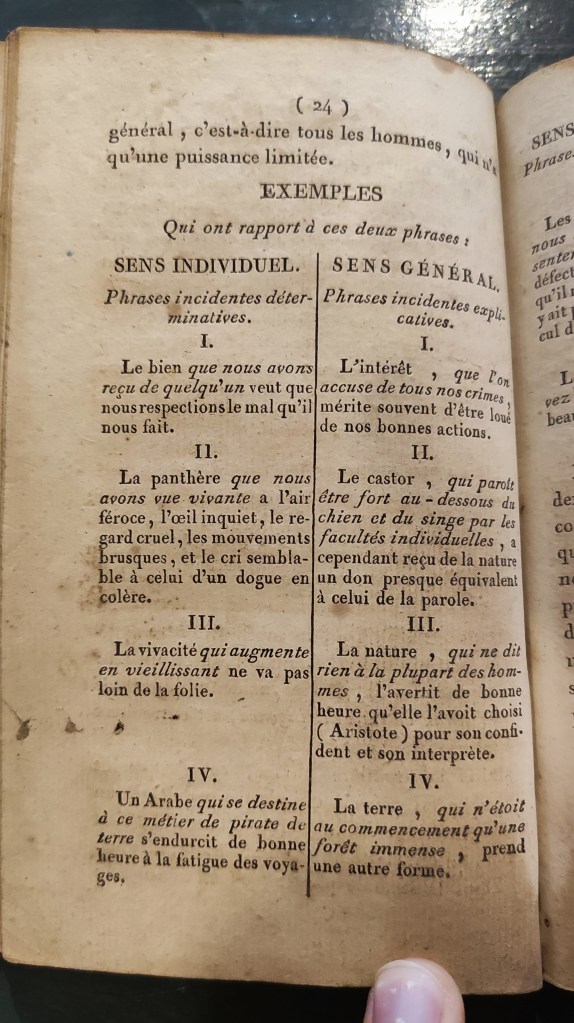

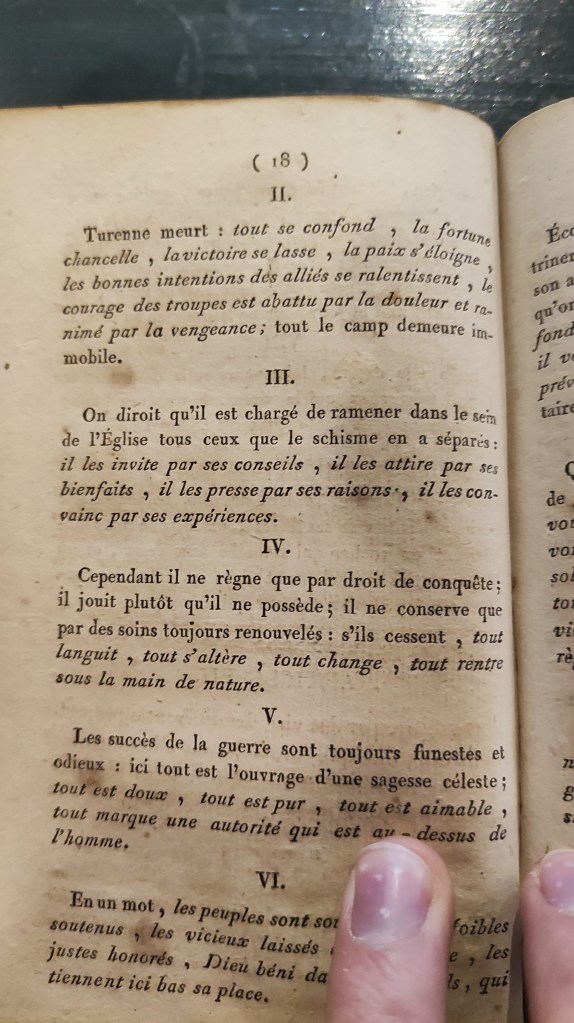

Et la lecture fut : tel un ouvre-age …

Tout est langage

Le langage est une clairière dans la forêt du chaos. Les mots, ces sons hachés et tremblants, tracent des chemins là où le monde se dérobe. Ils sont les ponts fragiles jetés entre le visible et l’invisible, entre la chair et l’idée. Par lui, l’humanité arrache au non sens du chaos, des formes pures : il dit « infini », et voilà que l’horizon se déchire ; il murmure « éternité », et le temps frémit comme une flamme sous le vent. Le sacré n’est pas dans les choses, mais dans notre façon de les nommer, de les soulever, par la grâce de l’abstraction, vers un lieu où la matière devient chant. Chaque sons est une incantation. Le réel se défait, se recompose : un rossignol n’est plus un oiseau, mais l’écho d’une mélodie perdue ; une étoile n’est plus un astre, mais un diamant tombé de la couronne de la nuit. Et nous, pèlerins munis et doués de la parole, nous marchons vers ce qui ne peut être touché, mais seulement évoqué car le divin ne réside ni dans les temples ni dans les cieux, mais dans cette alchimie étrange qui transforme le souffle en symbole, et le symbole en lumière. Le langage est notre magie. Le monde ne se donne à nous que traduit par les mots. Les arbres écrivent leur patience en feuillages concentriques, les nuages déroulent leurs formes éphémères, et même le silence devient une phrase suspendue entre deux souffles. Les mathématiques sont un alphabet où les étoiles s’assemblent en équations ; la musique, une grammaire dont les notes conjuguent l’ineffable. L’amour lui-même bégaie son propre dictionnaire, avec les langues, peau contre peau, regard contre regard, deux corps qui s’apprennent par le langage et sans voix. Les poètes, depuis, répètent ces gestes sacrés ils savent que la pierre, la vague ou la blessure ne sont pleinement elles-mêmes qu’une fois traversées par le chant du langage. Même ce qui semble muet nous parle. La nuit énonce son obscurité en constellations ; l’océan décline ses verbes en marées ; et la mort, cette grande silencieuse, dépose son sens dans le blanc entre nos derniers mots. Alors nous marchons dans un monde de signes où chaque chose attend d’être lue.

Les claveaux et le conclave (25/04/25) écrit sans pape.

Les claveaux et le conclave maintiennent bien leurs structures. On peut dire qu’ils sont beaux, ces claveaux qui maintiennent solidement la structure bien établie. On pourrait dire aussi que le conclave va voter sous les claveaux pour un nouveau pape : c’est la papauté qui maintient bien sa structure aussi. On papote, on papote sous les pierres, dans le conclave, sous les claveaux qui offrent un ciel de pierre solide. Ils sont envoûtants les claveaux des quatre points cardinaux qui sont les votants du conclave sous les claveaux. Mais les cardinaux, fatigués de papoter pour maintenir la papauté sous les claveaux, pourtant bien ordonnés dans le conclave, souffrent au niveau de leurs clavicules d’avoir trop regardé les claveaux lors du conclave.

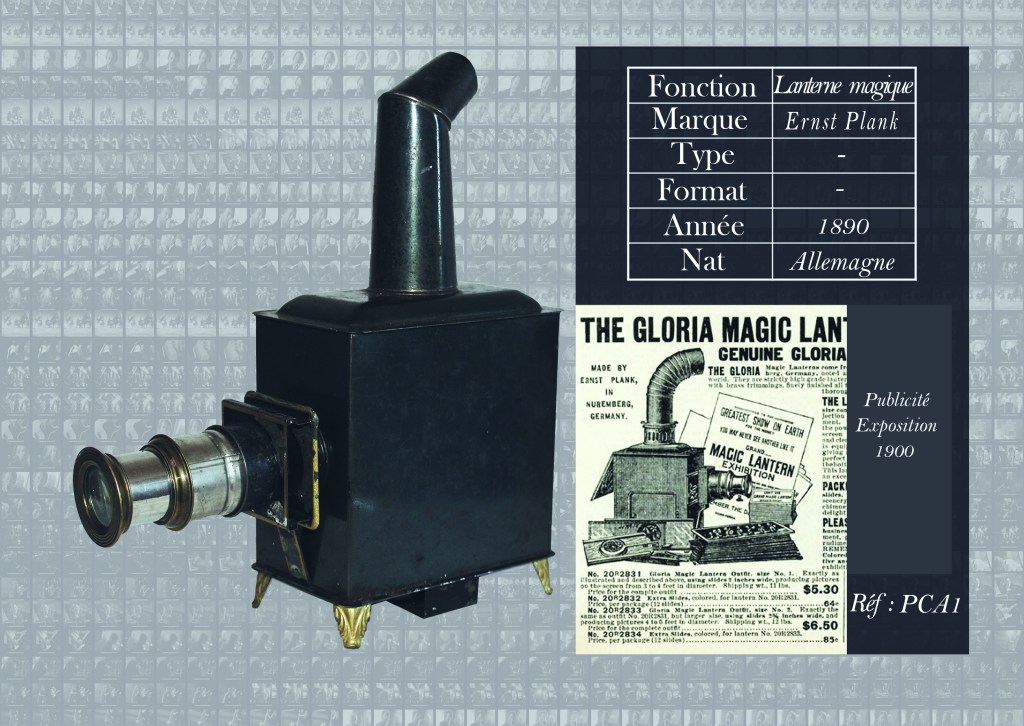

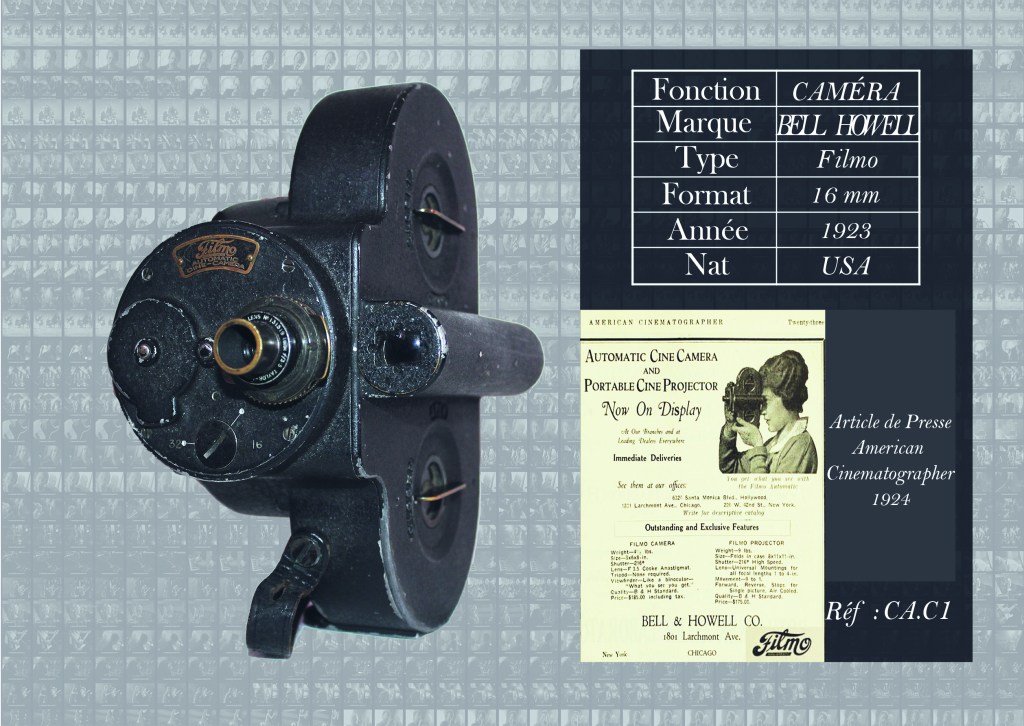

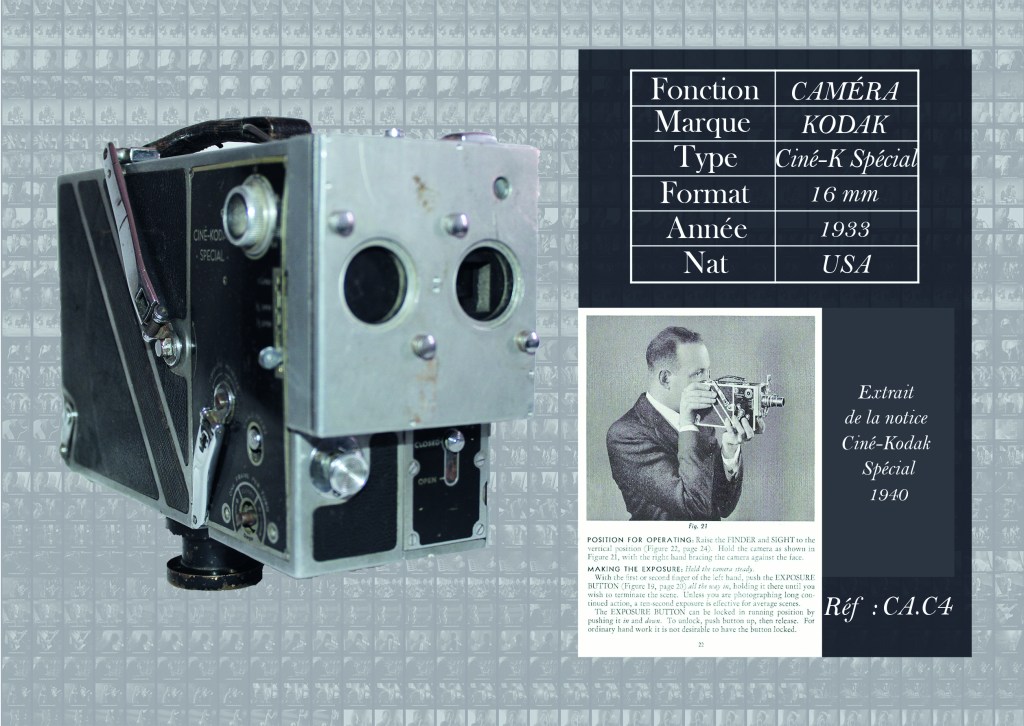

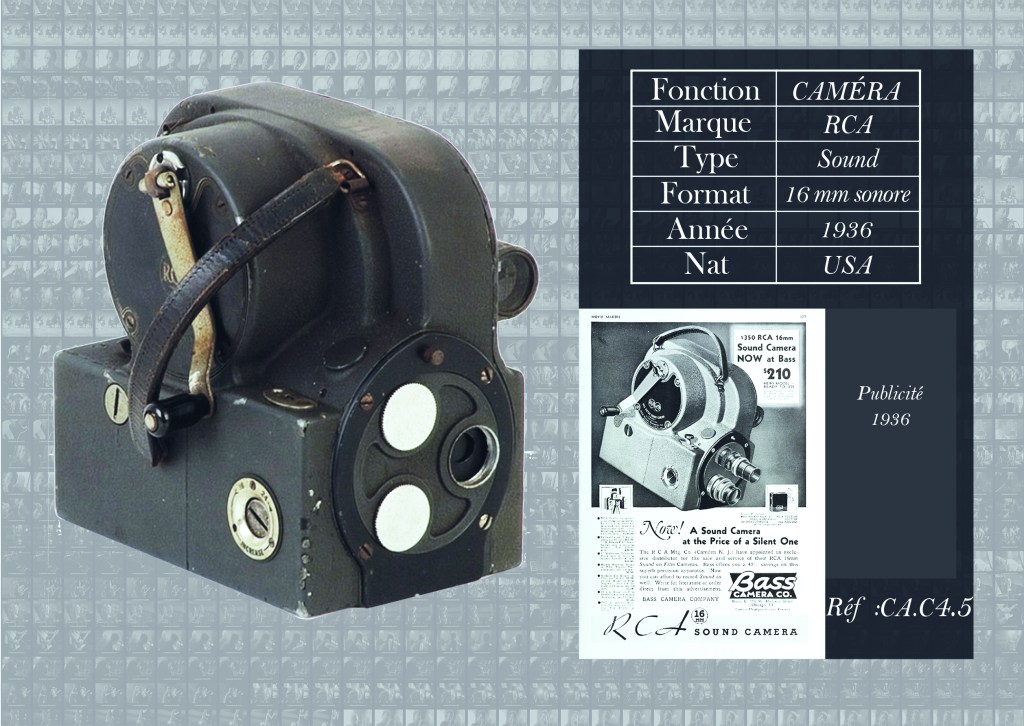

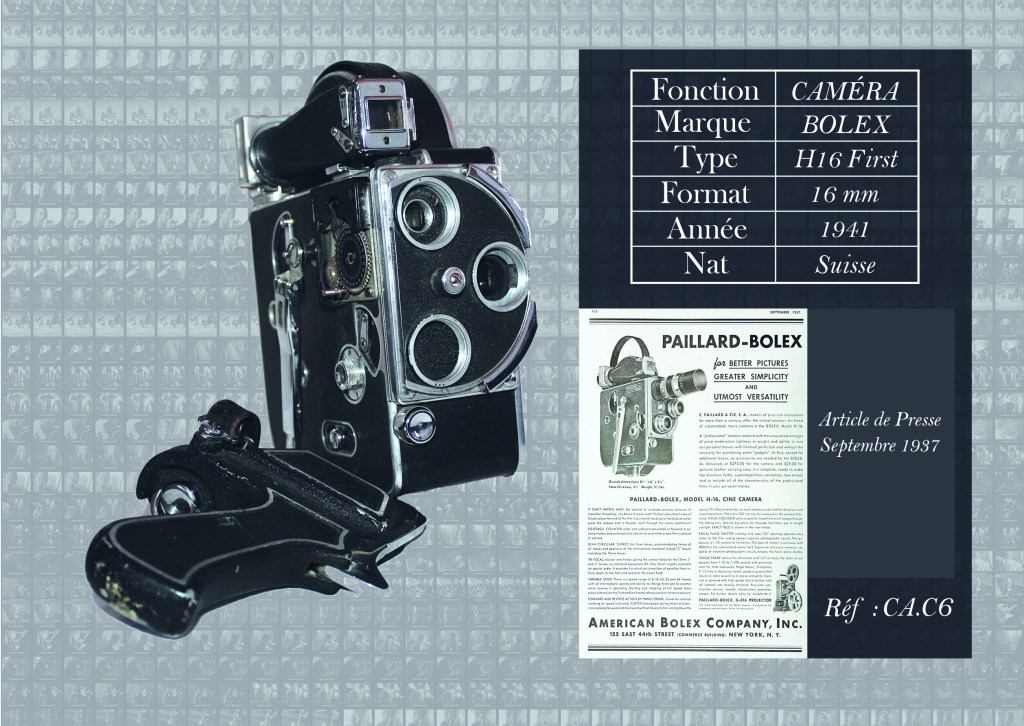

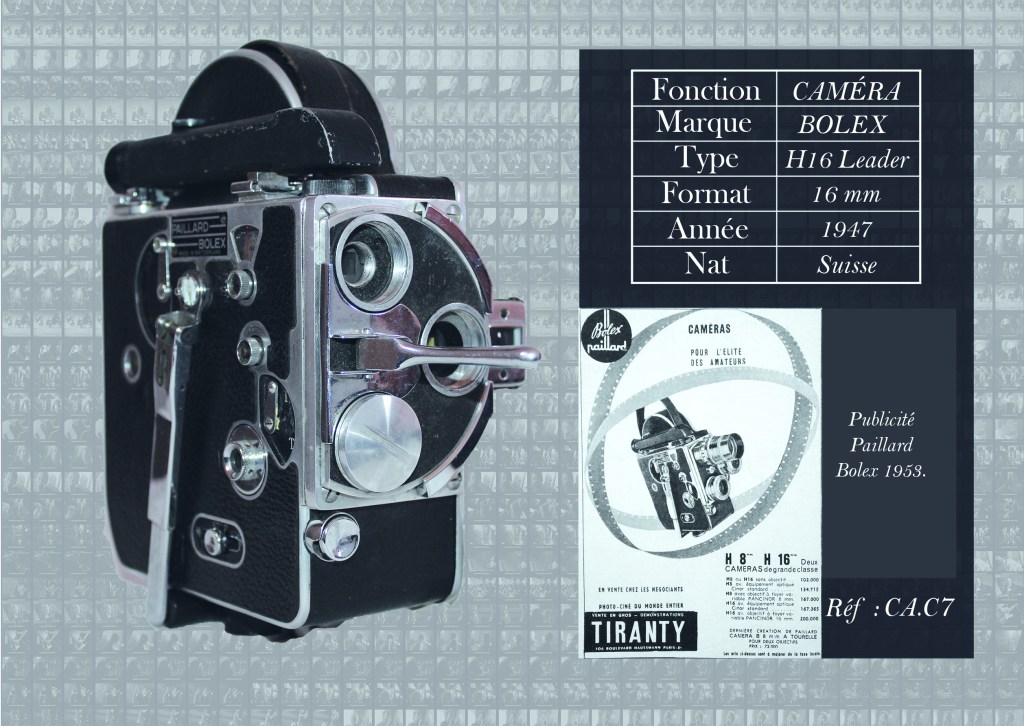

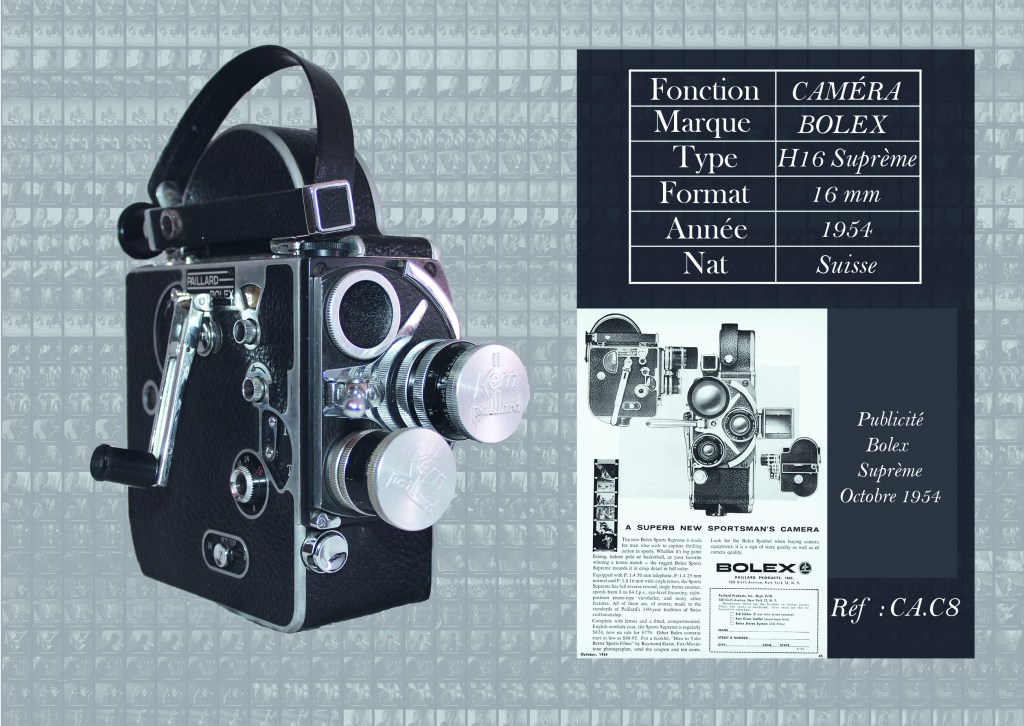

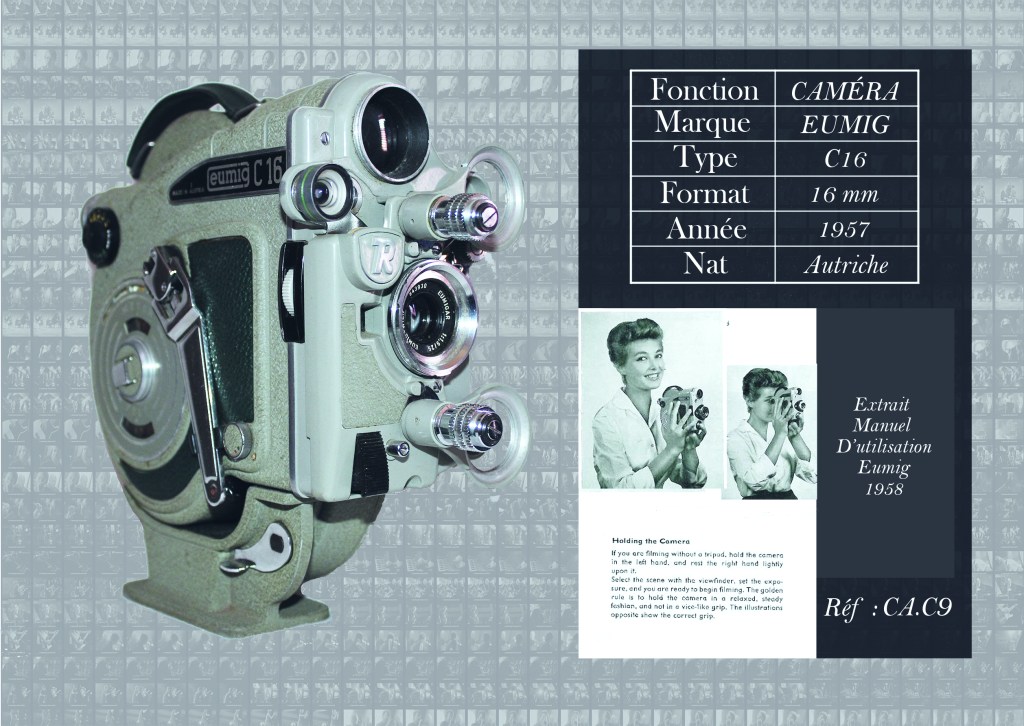

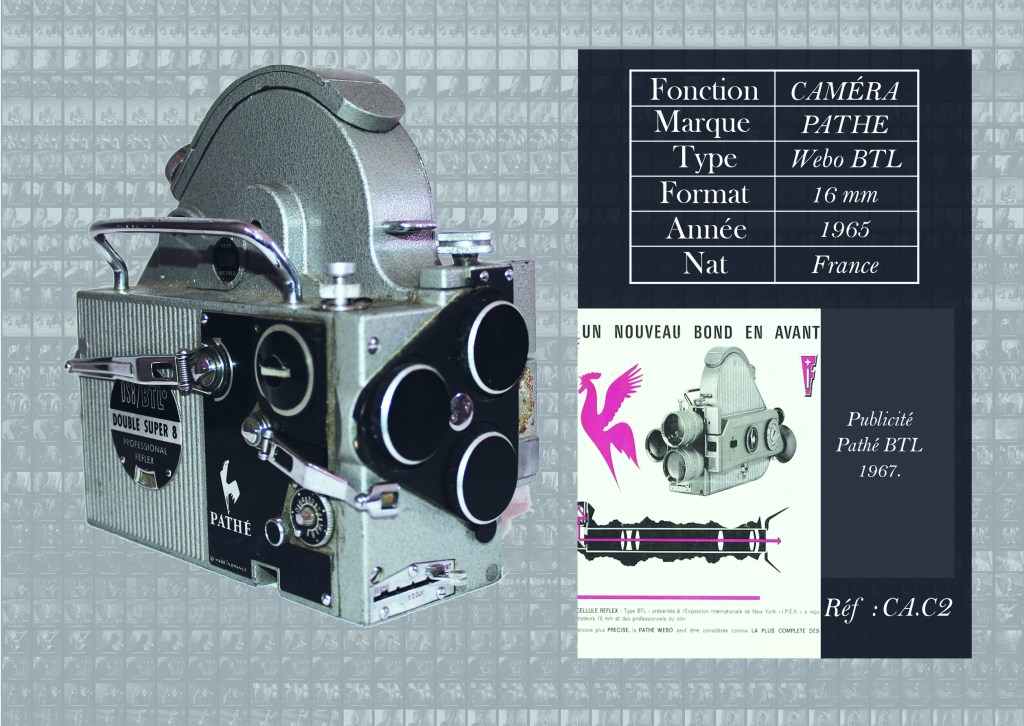

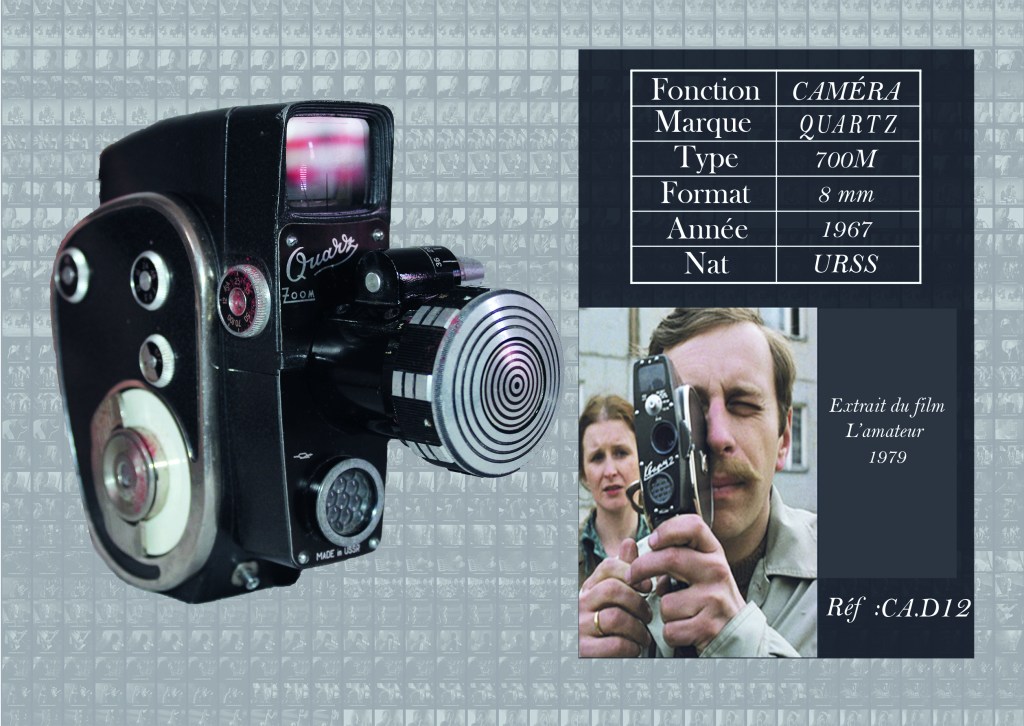

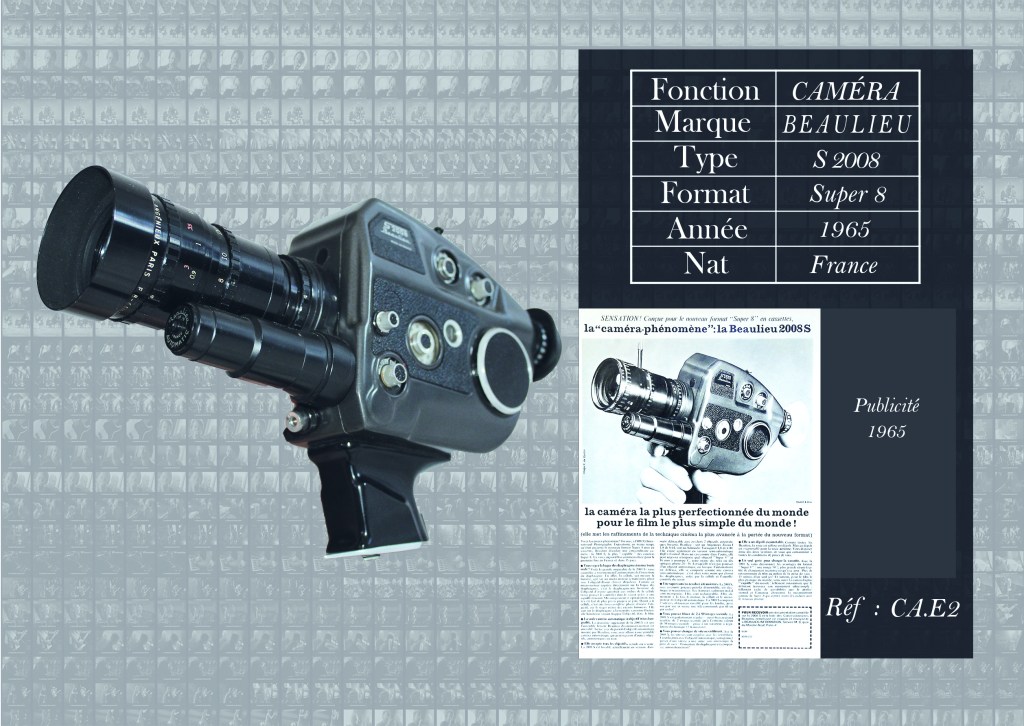

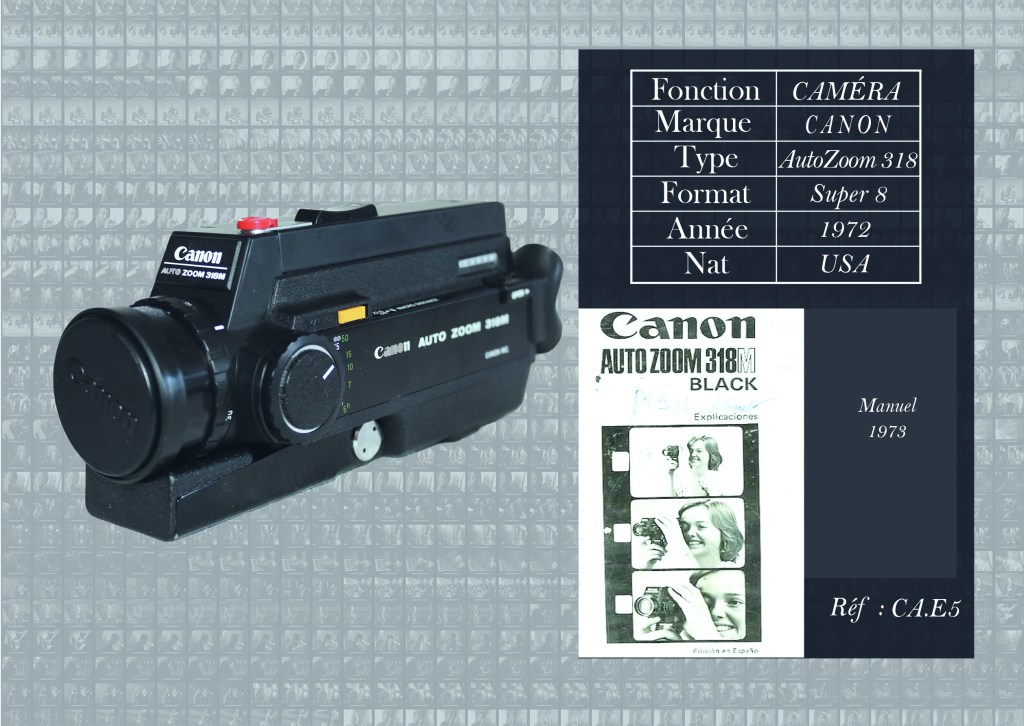

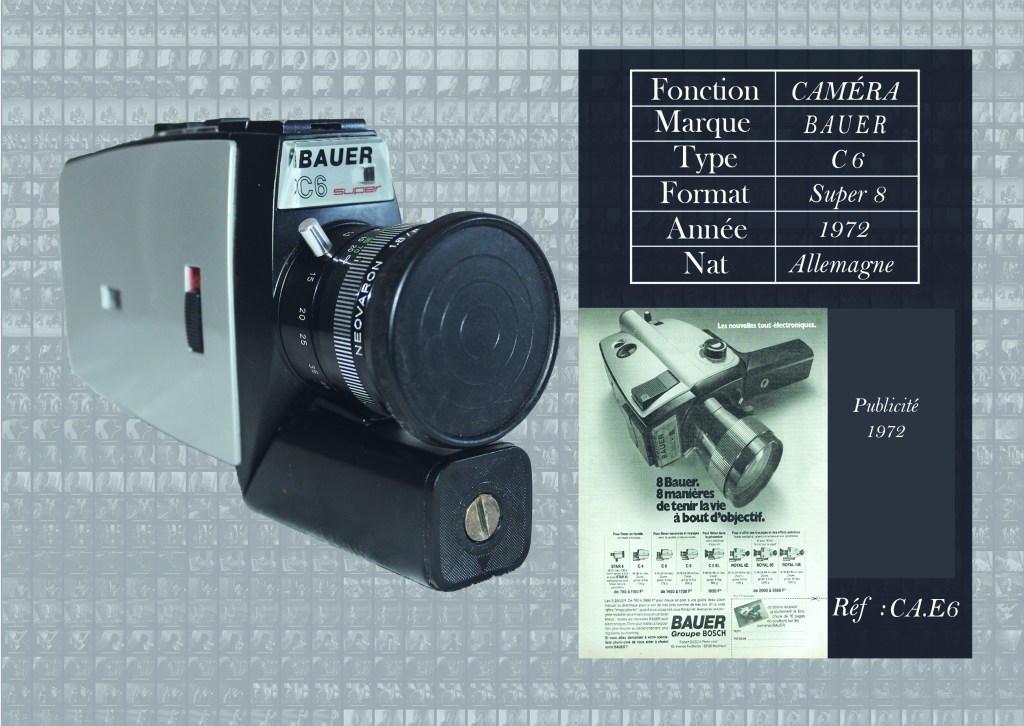

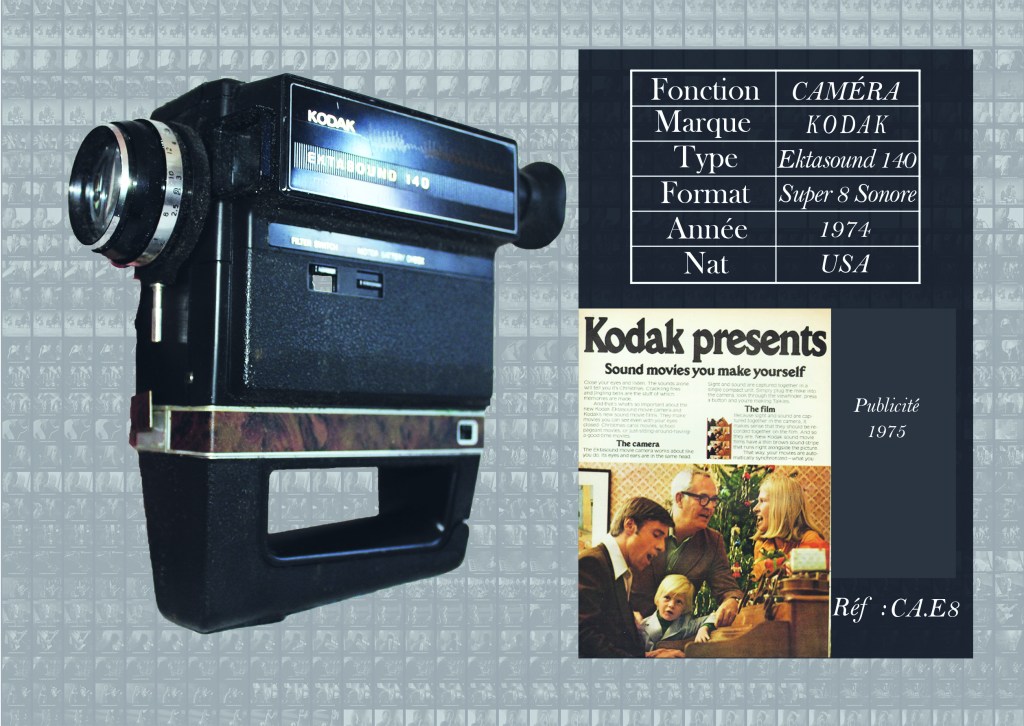

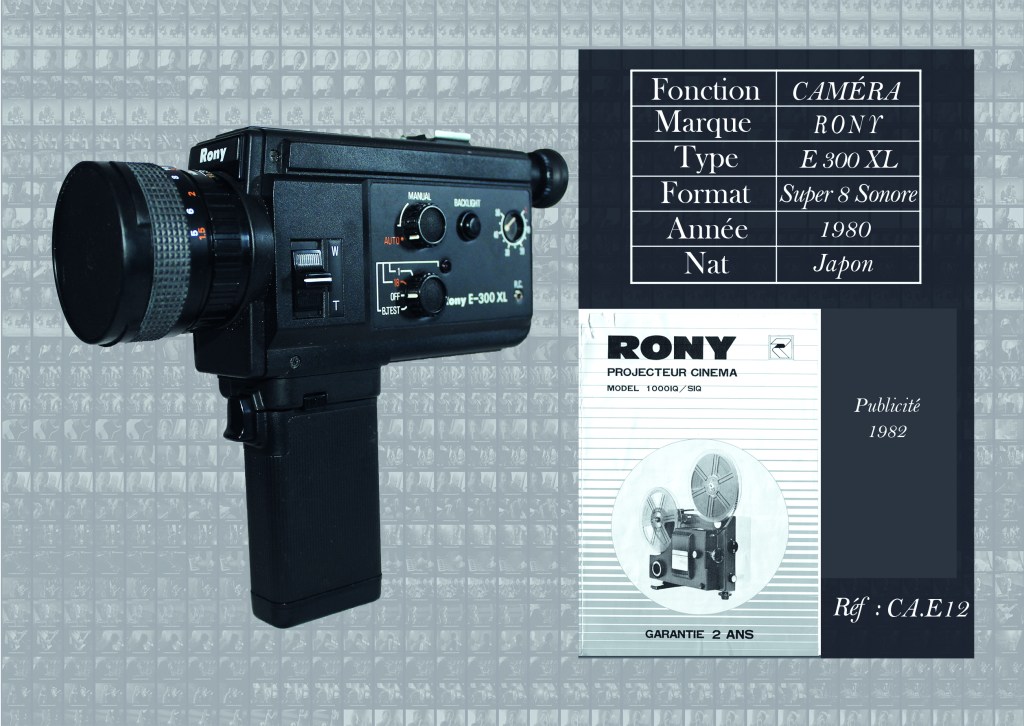

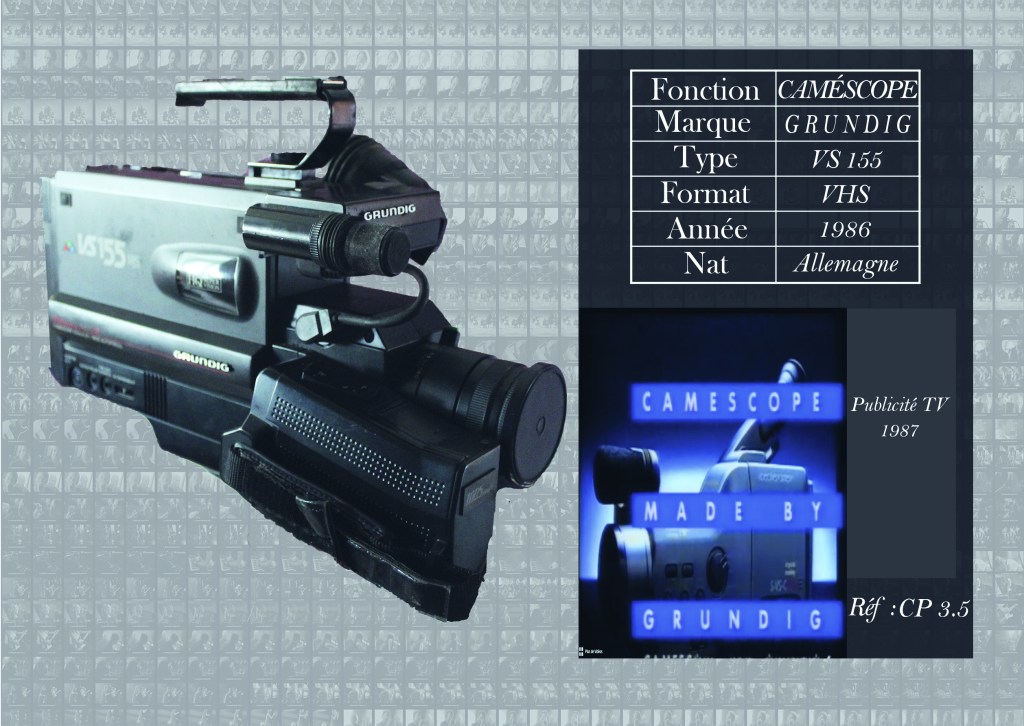

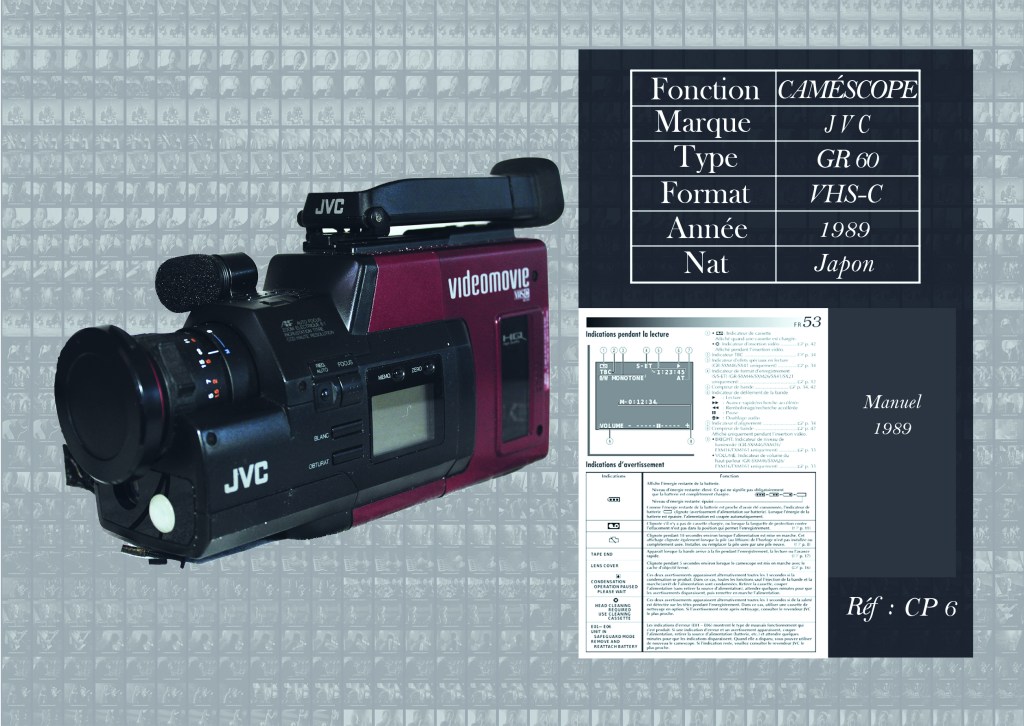

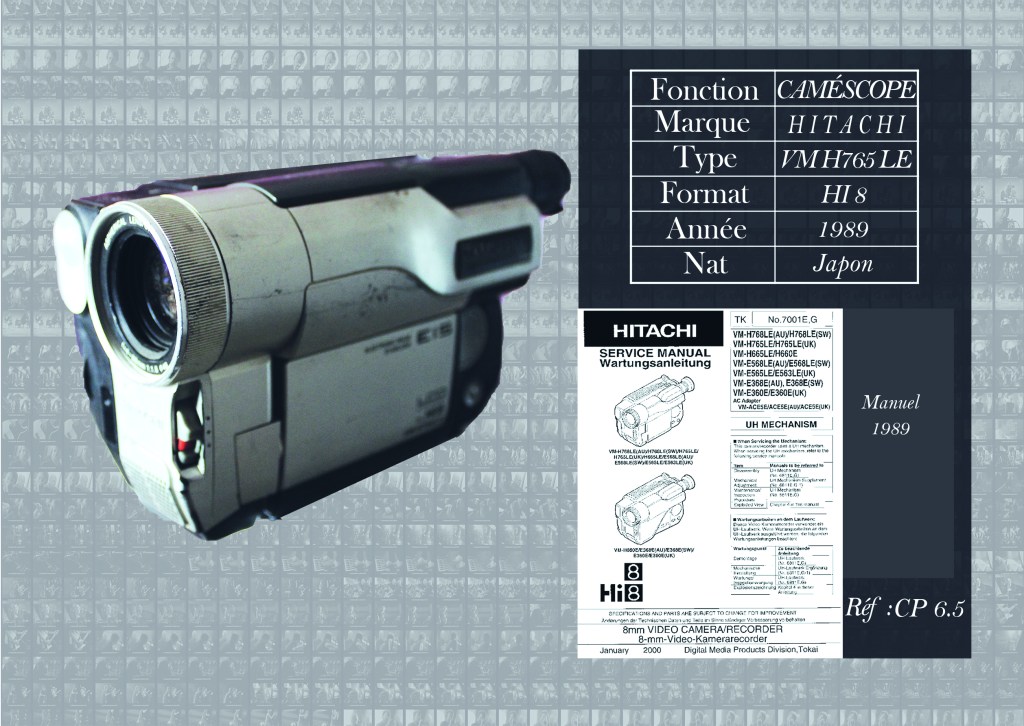

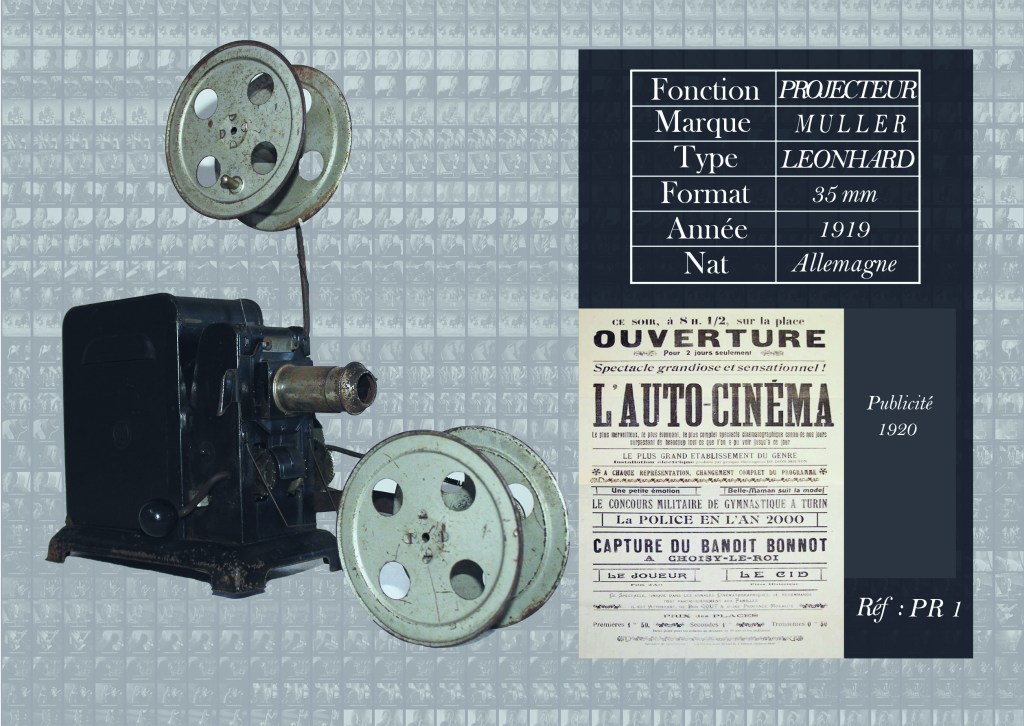

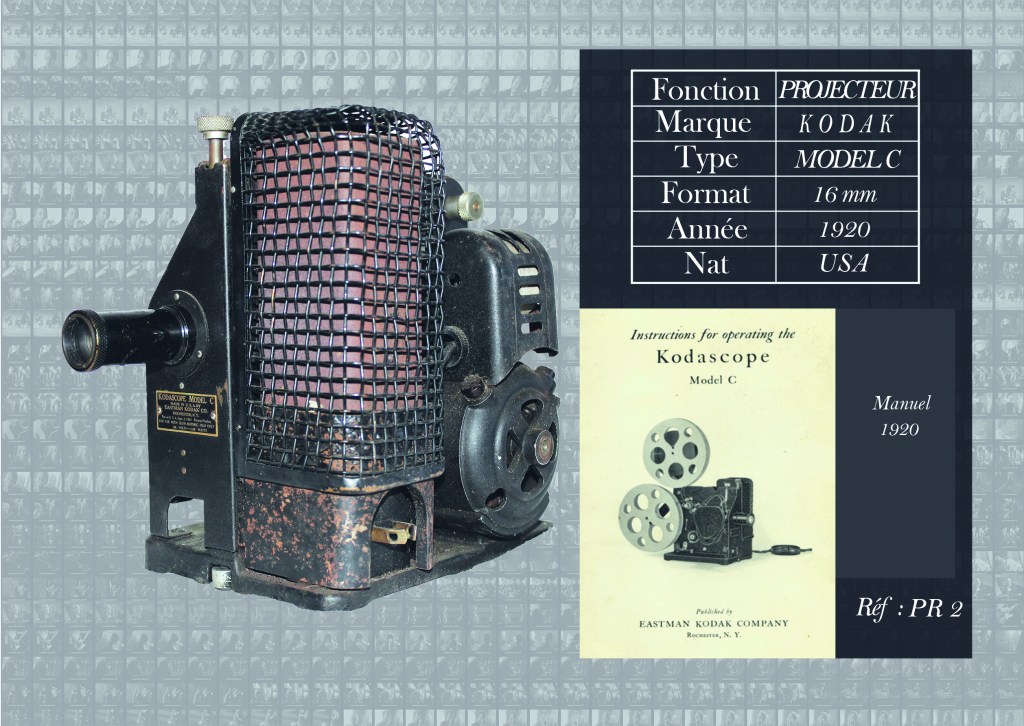

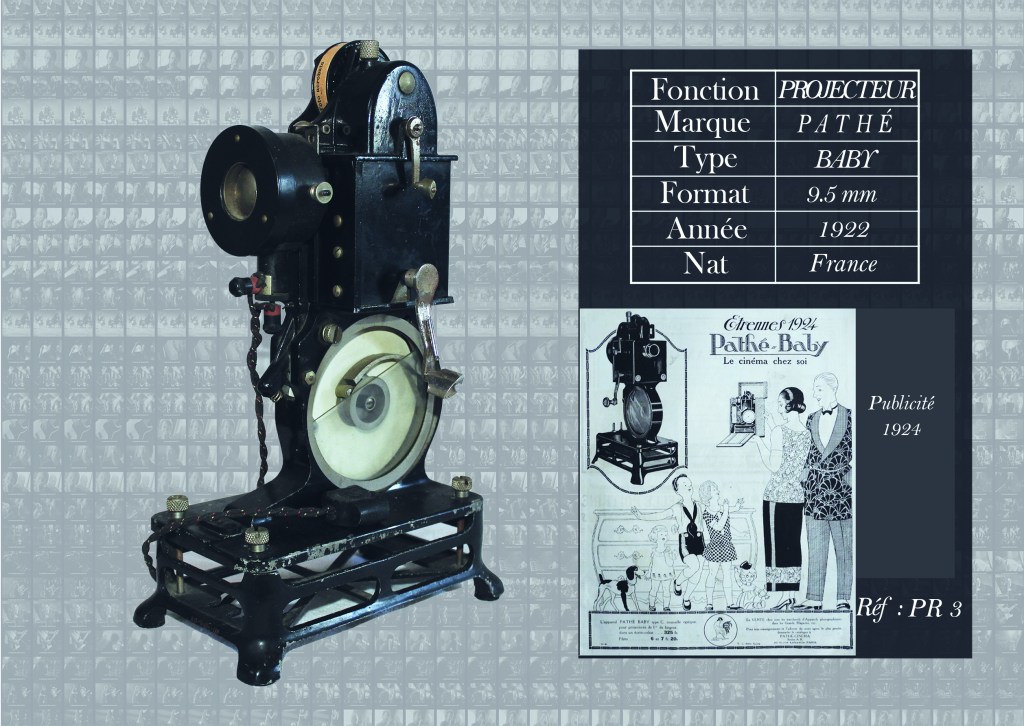

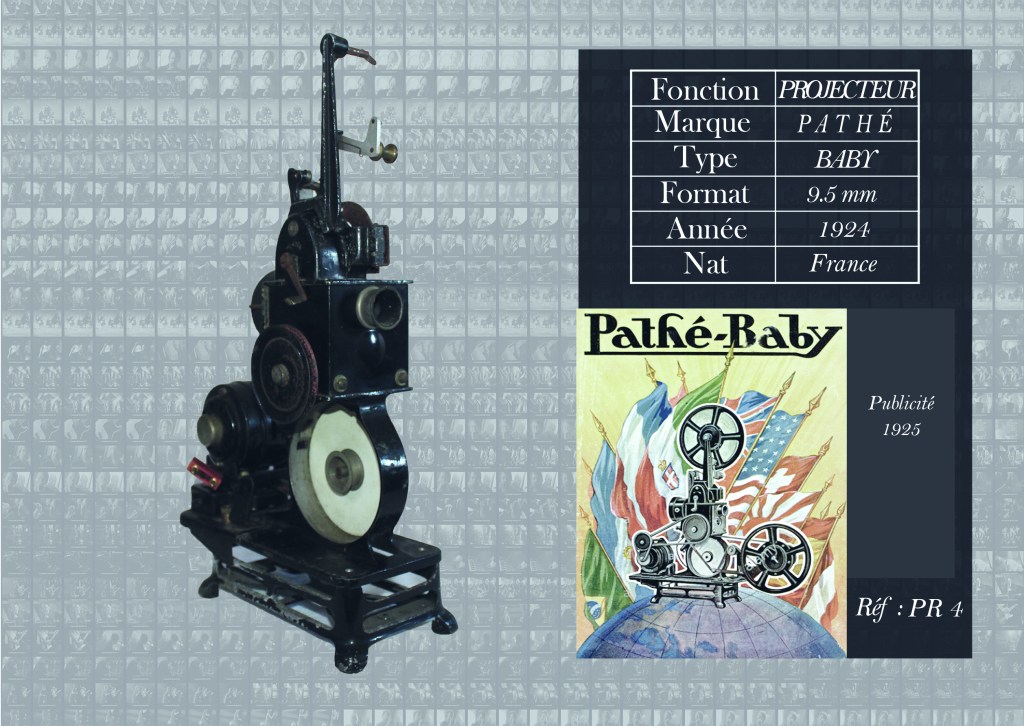

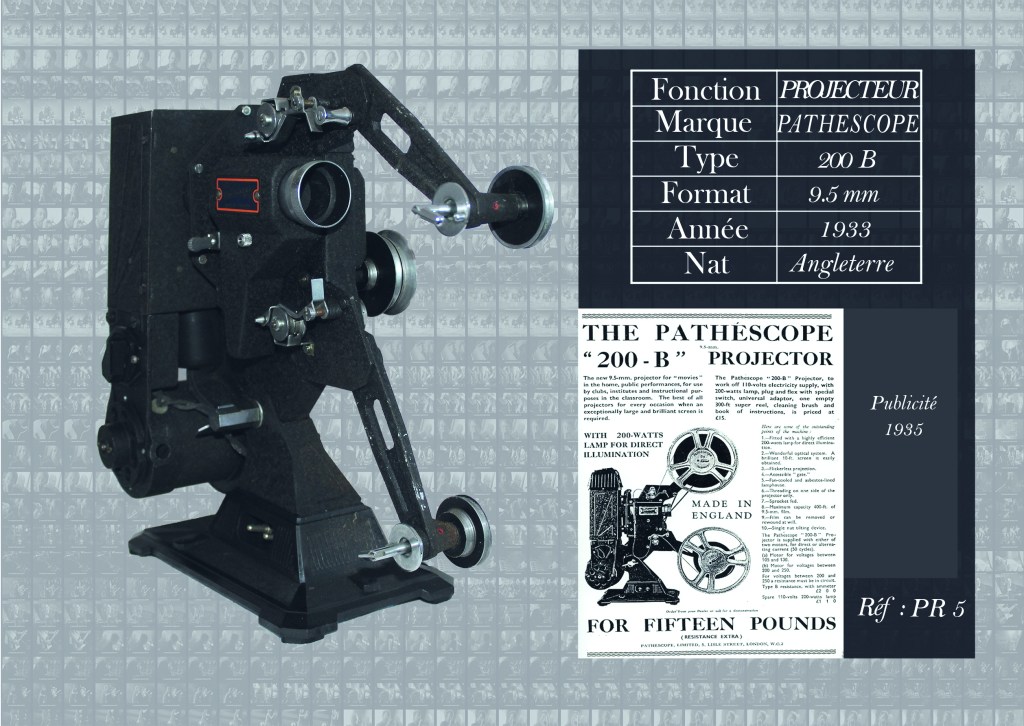

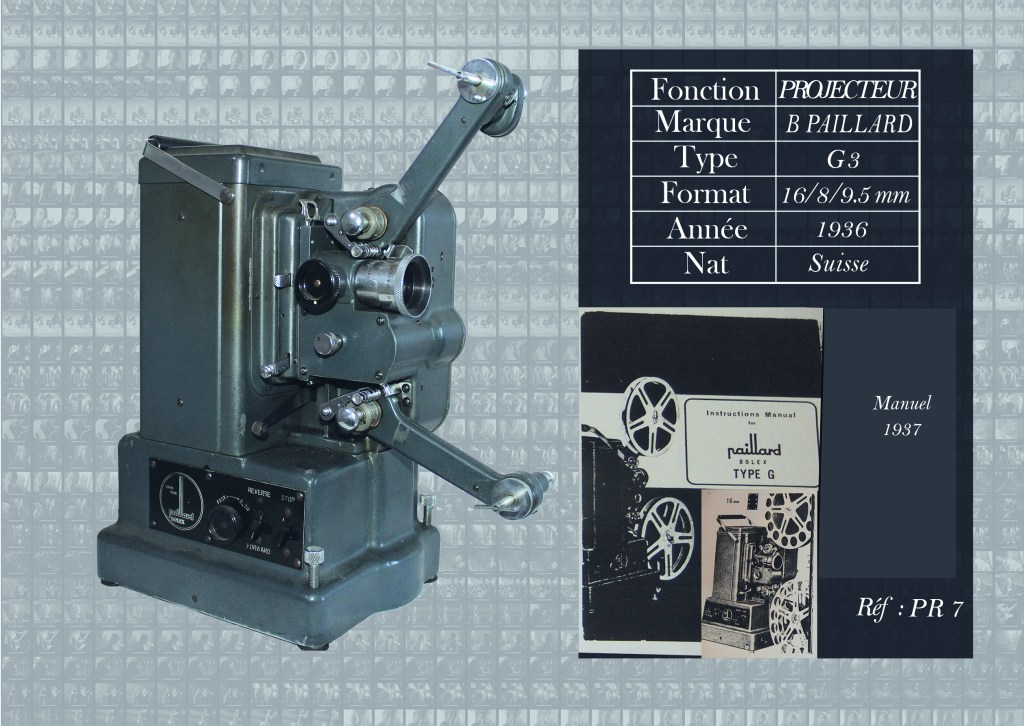

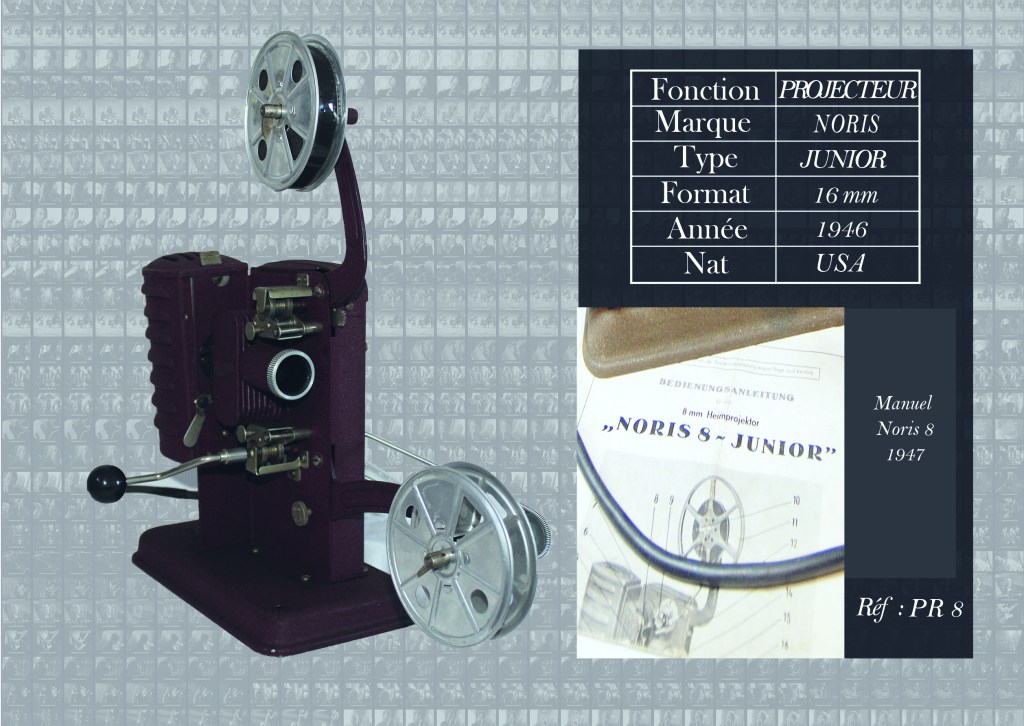

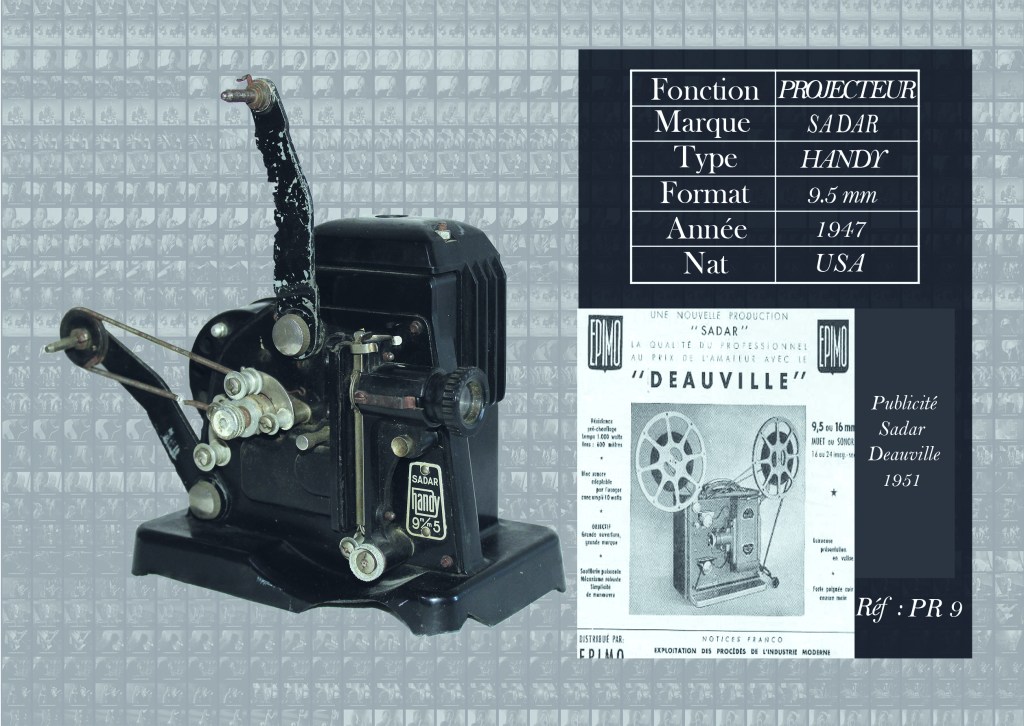

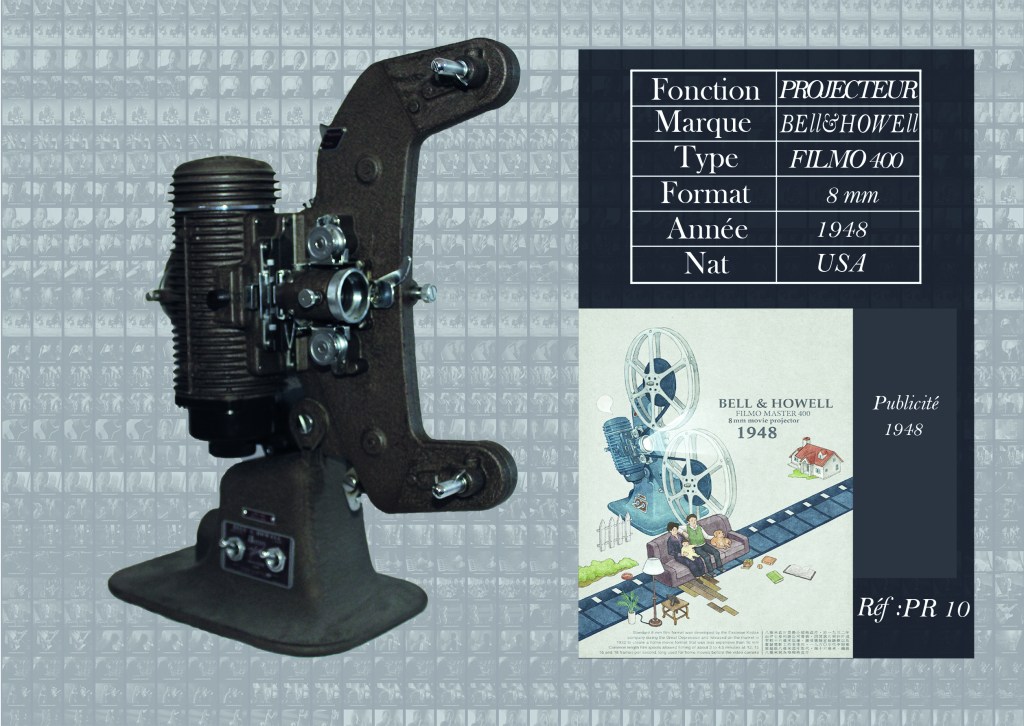

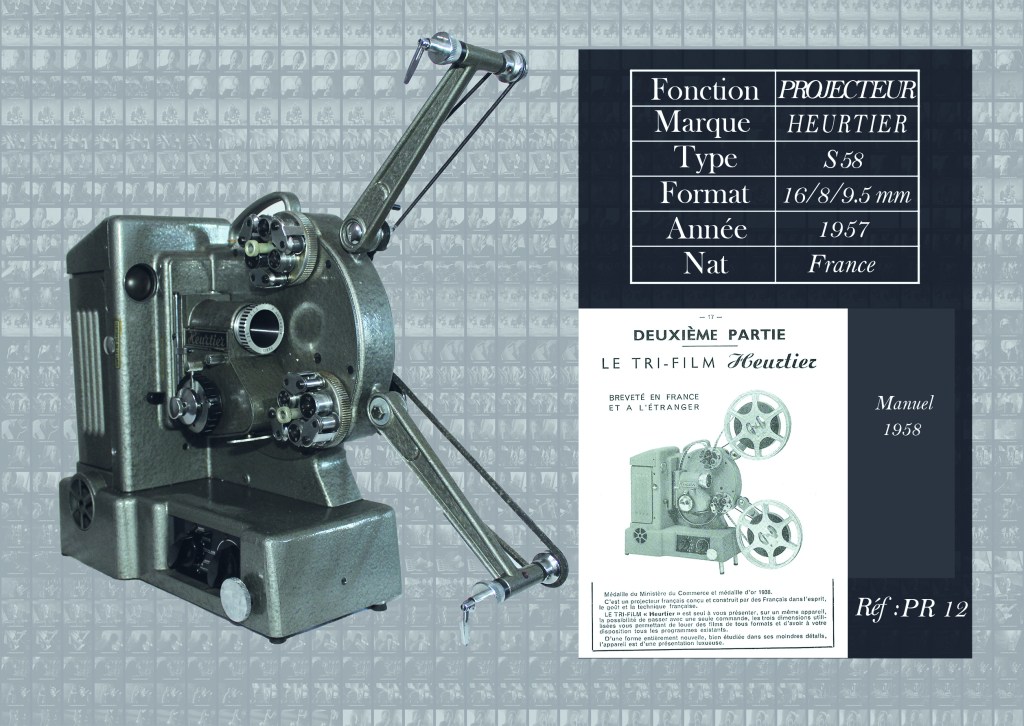

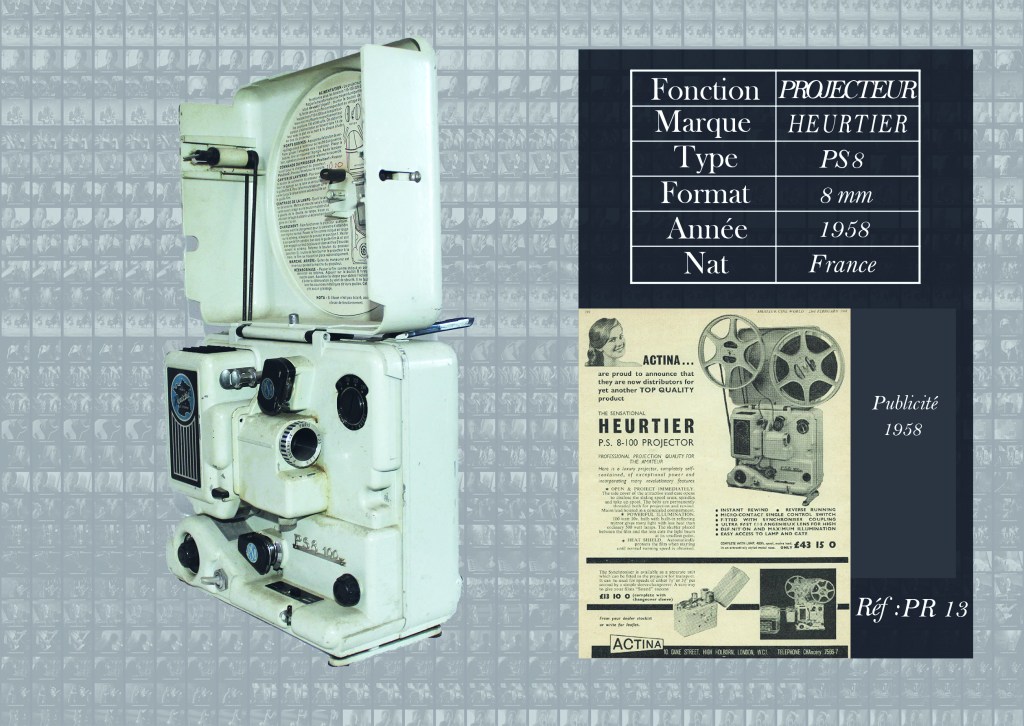

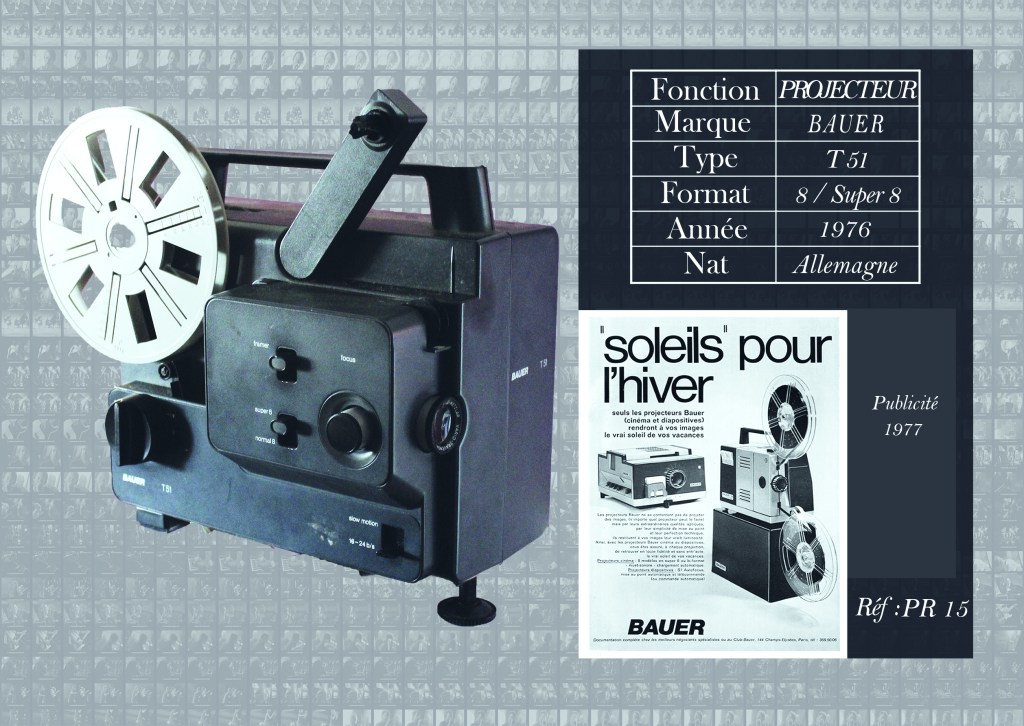

La momie enroulée dans ses amorces de pellicule 16 mm pose une question fondamentale : qu’est-ce qui, de la chair ou de l’image, se décompose le plus lentement ? Le film de famille devient ici un tombeau paradoxal : il préserve les gestes tout en dissolvant leur substance, immortalise des sourires tout en révélant, à chaque projection, leur progressive altération par le grain de l’image. Ce double processus d’embaumement, le corps momifié et la mémoire cinématographique, trahit notre terreur du temps, mais aussi notre vanité : croire qu’en multipliant les enveloppes , bandelettes, photogrammes, nous pourrions suspendre l’entropie un temps est une erreur. Pourtant, la lumière même du projecteur ronge ce qui reste de visage, transformant l’archive en un lent rite de disparition. Ainsi, la bobine tourne comme un sablier : chaque photogramme est un grain de sable qui s’échappe, et ce qui nous regarde depuis l’écran, ce n’est plus la personne, mais son absence méthodiquement mise en scène.

Un aspirateur s’est pendu

Faut dire, sa vie ne tenait qu’à un fil

Et il n’aspirait plus a rien…

Il s’en retourne donc à la poussière…

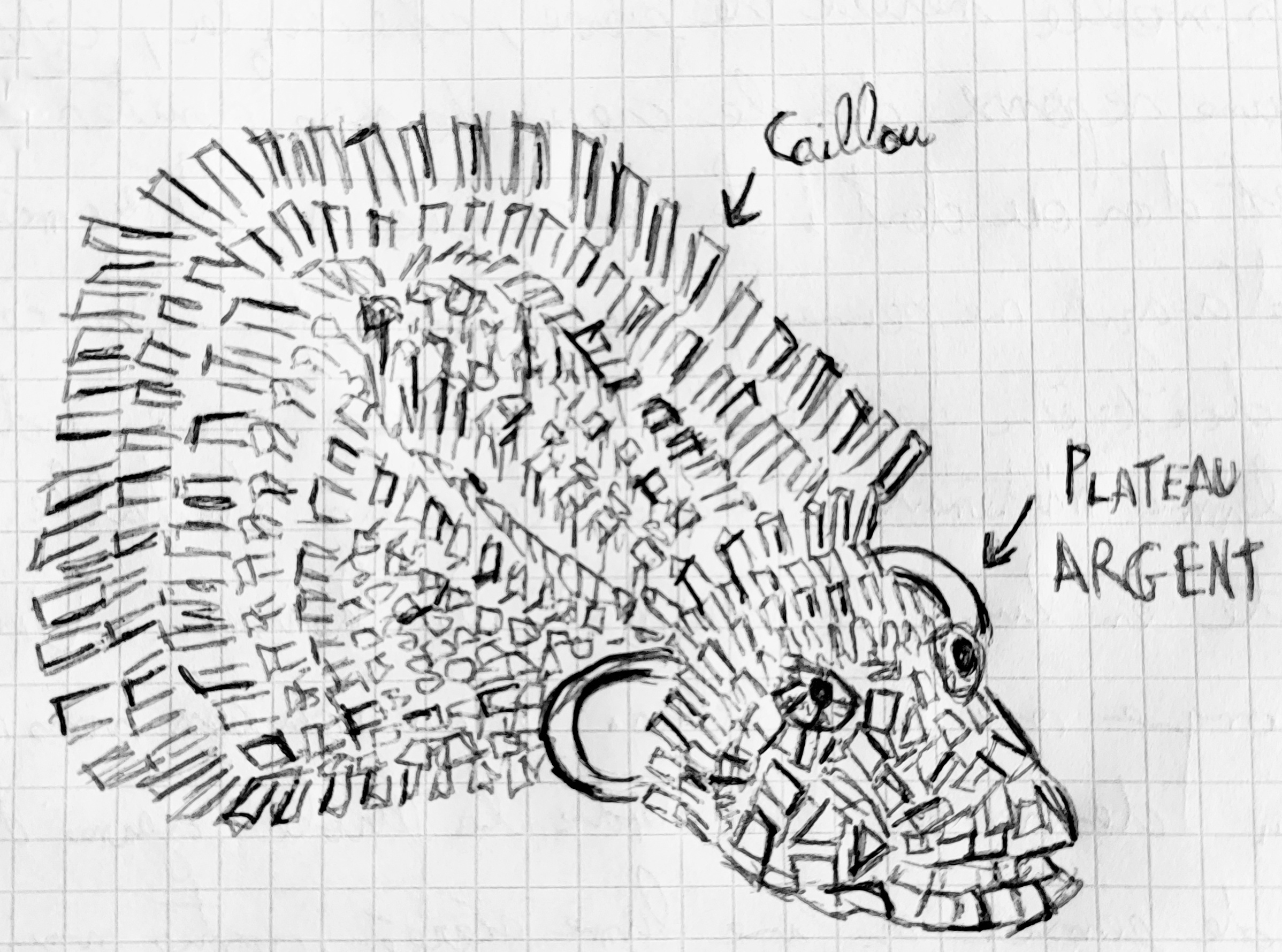

J’ai croisé la sculpture d’un porc-épic en mosaïque de cailloux avec, en guise d’oreille, deux beaux plateaux d’argent… C’est une statue, une statue de mosaïque qui incarne et symbolise un dilemme ; le dilemme du porc-épic, le syndrome du hérisson, mais le tout, en mosaïque. Quand on l’écoute, il ne dit rien, mais lui, en revanche, il tend bien ses oreilles de plateau d’argent. Il attend que la parole vienne, car elle aussi est toute vêtue d’argent et ses oreilles sont parfaitement adaptées pour la recevoir. On peut préciser que ce porc-épic pratique une forme d’éthique en mosaïque. Et il paraît que, si on lui donne sa parole d’argent, il résout définitivement le dilemme de lui-même, le dilemme du porc-épic, le syndrome du hérisson.Ce porc-épic de pierre, immobile et sage, dresse ses épines de pierres en éclats de miroir devant moi. Chaque caillou dressé comme une épine de granit est un mot entre deux silences qui s’incarne dans le ciment. Un ciment de sérénité d’où parte et se dresse les mots, devenus fragment d’une parole passée, chaque silence de son ciment est un pas vers la sérénité. Ses plateaux d’argent, larges et pâles, captent le vent, captent les soupirs, les bruits d’argent, mais surtout la parole elle-même. Ses plateaux d’argent attendent la parole d’un heureux ou d’un désespérée. La parole des gens qui ne savent plus, des gens qui fuient le monde, d’autre qui le recherche. Cette parole qui fondra la glace sociale où qui la fondera et apportera la paix. Si cette parole vient, claire et franche, le dilemme du porc-épic s’effritera en éclats de lumière à l’intérieur de celui ou celle qui a osé donné sa parole. Plus besoin de fuir ni de percer les miroirs de la sociabilité, un écho d’argent apaise désormais la frontière entre les solitudes et les engouements collectifs. Alors, sous la lune, il faut trouver cette mosaïque qui s’éveille hérissé de pierre, chercher la, cette mosaïque de cailloux qui chantent une réponse dans le creux de nos doutes et de nos silences. Ce dernier est d’or ou dort. Le porc Epic ne le reconnaît pas car ses oreilles en plateaux d’argent ne peuvent appréhender le silence d’or, l’intérieur de sa tête doit être semblable à un vacarme indicible de lamentations passées. Le dilemme maintenant c’est que le piège s’installe en spirale, lui, l’épineux songeur porte en lui, le tourment du hérisson. Une soif de promiscuité qui déchire quiconque ose s’approcher. Si un soupçon vous mord…approchez mais pas trop car désormais, lui tendre votre parole garni de mots, c’est déposer une pétale de pensée sur une lame acérée, votre voix est désormais un pont de soie et de coton entre deux abîmes rocheux.

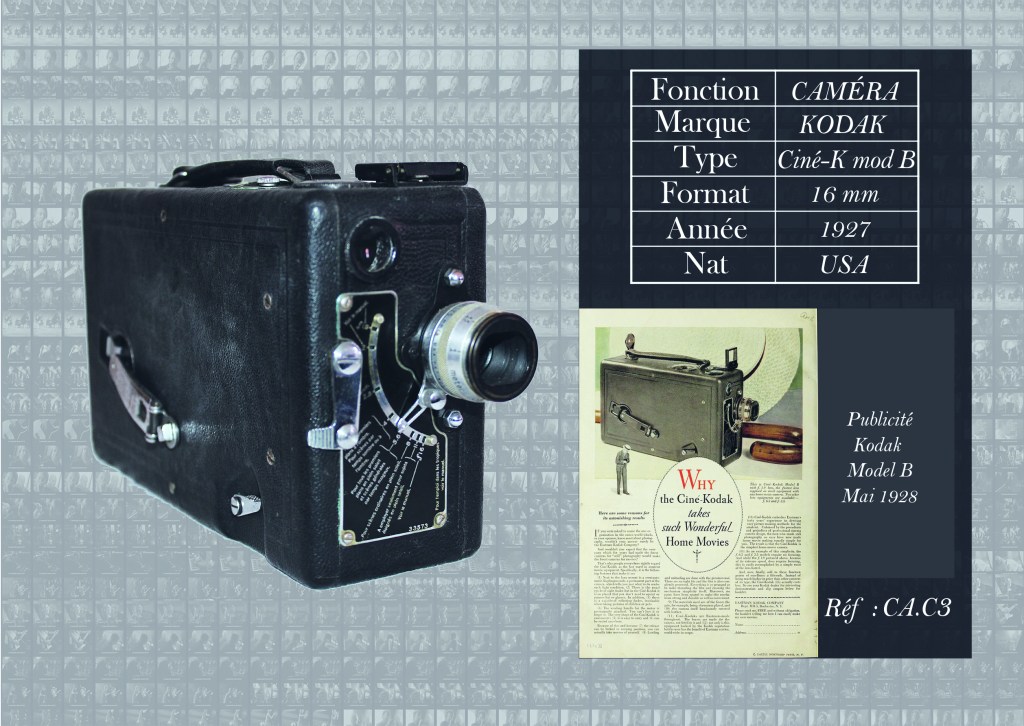

Le cadre cernant le sachet et sa notice opère un glissement de sens, transformant l’objet en véritable manifeste. Le terme « anti-oxydant », c’est une promesse biochimique de conservation, (les antioxydants sont des substances qui aident à protéger les cellules de notre organisme contre le stress oxydatif provoqué par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent agresser les cellules et leur matériel génétique, ce qui peut entraîner un vieillissement prématuré. Donc ce terme anti-oxydant et sa promesse de conservation biologiques se mue en « anti-occident », cri de ralliement métaphysique oriental. Ce calembour n’est pas une simple plaisanterie, mais le cœur battant de l’œuvre. Il établit un pont direct entre la fonction littérale du sachet de thé : lutter contre l’oxydation des cellules et le projet intellectuel de René Guénon : lutter contre la dissolution spirituelle de l’Occident moderne, qu’il considérait comme un processus de décomposition accélérée du point de vue divin. Donc d’un côté, préserver le corps et ses cellules et de l’autre préserver l’âme et ses aspirations a la sagesse divin. La date de 1927 fait référence à la publication de son ouvrage la crise du monde moderne. L’objet devient ainsi l’allégorie matérielle d’une pensée : de même que l’anti-oxydant préserve le corps du vieillissement, la Tradition, défendue par Guénon, est présentée comme le seul rempart capable de préserver l’humanité de la corruption matérialiste et de l’invidualisme du l’ère moderne. L’oeuvre agit comme une clé de lecture, mais aussi de mensonge, évidemment puisque ce sachet de thé n’a jamais appartenu à Mr Guénon, mais la façon dont il est déchiré temoigne d’une desillusion et nous force à voir dans ce sachet de thé non plus un simple déchet, mais un concentré de combat philosophique, métaphysique contre l’esprit du monde moderne.