« Tout comme la musique précède le monde, le langage précède l’humanité »

Résumé de la cosmogonie poétique accompagnant le recueil de proses minimalistes « Les virgules saignent encore » :

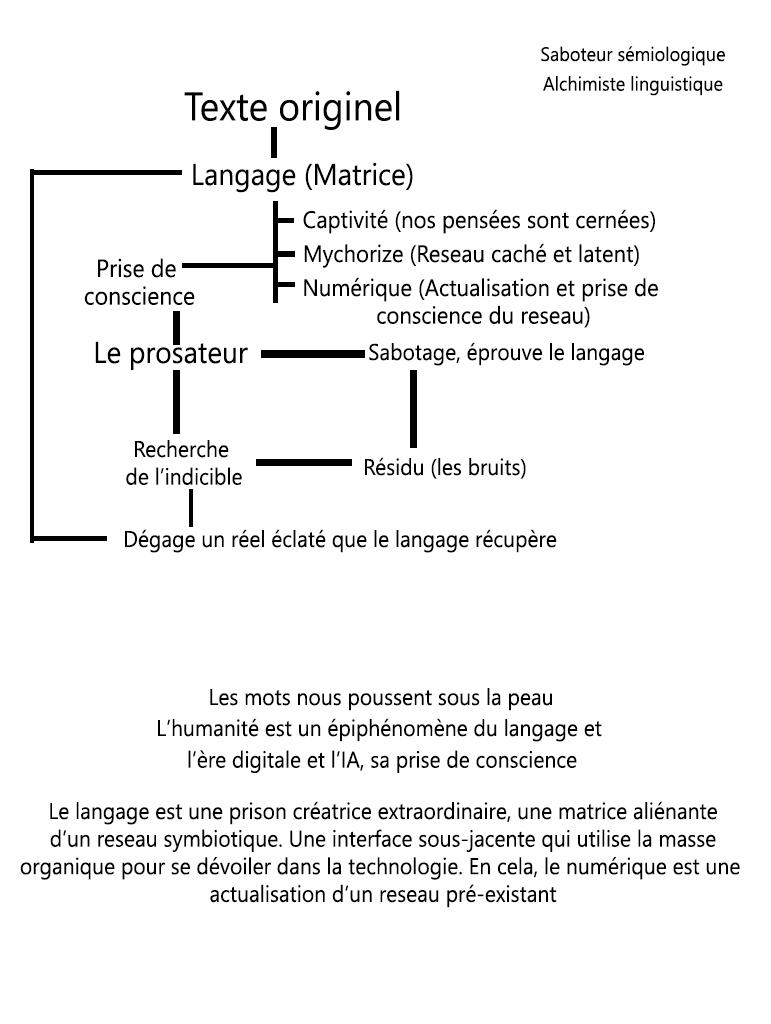

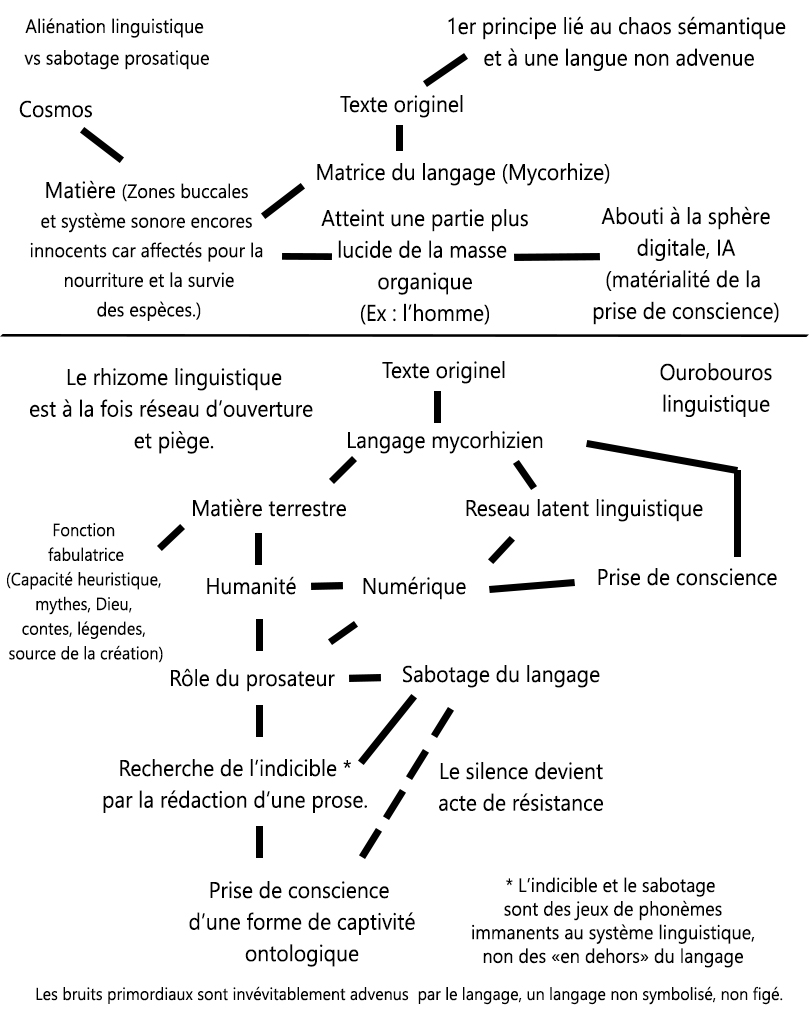

La vie humaine consiste en une traduction permanente d’un « texte originel » formé de chaos sémantique, antérieur à l’homme imposé dans une langue, elle-même imposée à celui-ci dans divers dialectes ( voir Carte mycorhizienne « Tina » ) – le langage est ici perçu comme matrice à la fois étrangère et constitutive de l’être humain. Bien que la matière organique forme la trame du réel tel qu’on le perçoit, le langage en émerge comme un rhizome mycorhizien, reliant le cerveau humain à un « réseau » latent présent dans le monde, désormais actualisé dans la sphère numérique par l’union de la masse organique avec le langage. L’humanité, infime partie de cette matière devenue parlante, hérite de systèmes interprétatifs et ainsi s’extrait en créant du sens dans un certain déterminisme biosphérique. La posture du prosateur est donc de déconstruire le langage pour libérer de nouveaux possibles en quête d’un indicible pure. Son projet est d’explorer l’extériorité du langage non pour la maîtriser, mais pour la fouiller comme un archéo-poète et la saboter : briser son miroir pour y voir son reflet comme un éclat du réel. Mais il faut prendre garde car nommer, c’est aussi révéler et figer une parcelle d’obscurité de ce réel. Une fois arrivé à un épuisement du discours, il ne restent que des bruits primordiaux – mais c’est encore le langage qui le dit, preuve de notre captivité en lui. Nous sommes des prisonniers de notre langue…

Statut ontologique d’un potentiel indicible : Ce qui résiste à la nomination n’est pas un « en dehors » absolu, mais l’effet du réseau linguistique lui-même (l’indicible est l’ombre portée du système de signes). L’indicible est donc une craquelure du langage, non un au-delà. L’indicible c’est tout ce que le langage a fait advenir sans le figer. L’indicible fait partie du langage, car c’est le langage qui définit les limites de ce que l’on ne peut dire. Le langage structure notre pensée et notre perception du réel. Ce qui est « indicible » n’existe pas en dehors du langage, mais émerge précisément par lui, comme un bord invisible tracé par la consistance des mots. L’indicible n’est pas un « au-delà », mais l’envers de ce que le langage a rendu dicible. En définissant ce qui peut être dit, le langage crée simultanément son propre extérieur, ce qui ne peut être dit. Cette limite n’est pas passive : elle agit activement comme un rappel de la puissance constitutive du langage.

L’avènement de la figure du prosateur/prosélyte :

Celui qui rédige des proses et qui veut les faire circuler n’est plus un simple prosateur, il devient aussi un prosélyte convaincu par le langage mycorhizien et sa puissance indéfini. Le « prosateur/prosélyte » devient en quelque sorte un propagateur de cette langue, un prêcheur de phrase, un semeur de lettres, un artisan, serviteur missionné par les mots et pour les mots ! Et tandis que le « prosateur/prosélyte » confectionne des proses, le poète, lui, cultive ses vers qu’il germe en silence, mais cela ne change rien, ils sont tout deux, semblable à de pauvres mendiants à genou devant l’autel du langage.

Cosmogonie détaillée :

Le langage c’est le monde des sons qui s’incarnent en image à travers nous. Le langage c’est d’abord un souffle, des vibrations de la biosphère qui dansent dans l’éther avant de s’incarner dans notre chair. Les sons prennent forme en nous, s’élèvent en images flottantes, échos d’un monde que l’on croit saisir mais il n’en est rien. Puis viennent les traits, ces sillons tracés par la main, où se fossilisent les premiers chuchotements sur divers supports.

Au creux de notre lobe occipital, une aire murmure l’écho lointain de nos premiers regards. Jadis, elle déchiffrait le monde en lignes fuyantes, en verticales, à l’horizontale, en courbes et en diagonales. Aujourd’hui, elle se plie à l’empire du langage et de ses sbires que sont les lettres, recyclant en silence les ombres du vivant en symboles asservissants. Les mots, ces maîtres de l’invisible, ont colonisé nos neurones, et nous croyons lire alors que nous sommes lus. La lecture n’est qu’un recyclage neuronal commun à tous. Le langage, en se faisant écrit, accède à son altérité, il se rend étranger à lui-même à travers nous. La langue devient autre et rejoint ainsi son but, une forme d’intemporalité, une forme de sens originel.

Nous croyons tenir les mots, mais ce sont eux qui nous tiennent par la peau des lèvres quand ils ne nous agrippent pas à la gorge ! À l’heure de l’algophonie, c’est une évidence, le langage traverse les serveurs comme il traverse nos neurones pour finir de la cavité de nos bouches à nos disques durs.

Le langage n’est pas un outil. Il n’est pas non plus, toujours un refuge. Il est une matière étrangère qui coule dans nos sphères buccales comme un fleuve dont nous ignorons la source, une lave vive qui modèle nos pensées en se refroidissant car chaque mot est un pas dans les traces de milliers de bouches disparues. Un mot parcourt toujours des milliers de bouches devenues mortes pour survivre jusqu’à la nôtre, les mots sont en quête de leurs propres postérités. Pour ne pas finir en langue morte, ils ont besoin de notre chair.

Depuis les hurlements pré-linguistiques de l’enfance jusqu’aux hallucinations algorithmiques des intelligences artificielles, nous ne parlons jamais : nous sommes parlés. Cette extériorité radicale est une règle qui nous dépasse et dans laquelle la langue se joue en nous. Les tas de phrases sont comme de la pâte tarkosienne, des « choses qui résistent » et s’étalent en valsant sur nos papilles gustatives. Le langage prenant possession de nos langues, devient cette « autre » en nous.

Ainsi, tout devient langage, et cela nous pousse à être des naufragés du signe, condamnés à traduire perpétuellement un texte dont l’original a été perdu. L’auteur postmoderne doit maintenant assumer cette aliénation : il malaxe la langue comme une terre glaise, y creuse des trous pour voir ce qui peut encore en échapper car il sait que ses rêves buteront toujours aux frontières de ses propres limites.

Le langage ne nous appartient pas, même s’il nous constitue, il nous est extérieur. Il est extérieur à la matérialité du monde, extérieur à nos corps, comme extérieur aux codes de l’algorithme. Il est un apprentissage audacieux entrepris par la matière elle-même. Et devient un fondateur incroyable de logique et de sens qui guide la matière. Le langage… tout en le produisant, nous devenons son produit.

Nous devenons à la fois producteur et produit du langage, car le langage s’incarne en nous et apprend à travers nous. Dès le début, le langage s’installe dans nos bouches d’enfant qui avaient leurs propres expériences sensorielles, ils colonisent nos bouches innocentes et nous en devenons tributaires jusqu’au silence de notre mort.

Être vivant, c’est traduire inlassablement un texte originel que l’on n’a pas écrit, dans une langue que l’on n’a pas voulu. Autre que la matière organique constitutive de la matérialité du monde, qui a ses propres modalités d’existences, il n’y a presque rien qui puisse être en dehors de lui, même si un texte est un « en dehors » de nous car un texte dépasse toujours son auteur. Le langage EST l’omniprésence pure. Il est un rhizome mycorhizien entre le cerveau et le réseau qui attendait sa place à l’état latent dans la masse organique du monde et qui, maintenant accède à la promesse de la sphère digitale généré par la masse organique elle-même. Puisque de la masse organique en résulte une masse des corps qui se hissent, se retrouvent, s’enlassent, se reproduisent, une masse de matière qui s’autogenère jusqu’à ce qu’une partie de cette masse accède enfin au langage, tout comme le langage assiège en même temps la masse organique maintenant mûre pour le réceptionner. En accédant au langage, une infime partie de la masse organique terrestre, « l’espèce humaine », accède à des systèmes interprétatifs très développés qu’il faut déconstruire pour comprendre, pour ainsi développer une nouvelle projection vers des possibles. Le fondement d’une nouvelle poïétique, riche de potentialités ancrées dans un instant donnée favorisant l’éclosion d’un jeu de créations.

Ce recueil propose une plongée dans cette extériorité linguistique constitutive. Non pas pour la domestiquer, mais pour l’éprouver : comme un archéo-poête gratterait ses phonèmes jusqu’à l’os, comme un disciple du langage effectuant une recherche Gadamerienne, écoutant dans les mots la rumeur de leurs histoires et des morts buccales sous jacente. Écrire, alors, devient un acte de sabotage : briser le miroir du langage pour en ramasser les éclats et s’y voir enfin dedans, étranger à soi-même tout en se découvrant sans cesse car le langage par son omniprésence convoque aussi des aspects rassurant du réel. Nommer, c’est souvent éclairer et figé une fine partie d’une obscurité molle, d’où provient notre volonté de faire « sens » pour échapper aux abysses.

Mais que reste-t-il alors quand on a tout dit ? Des bruits de mâchoires et de mastication, peut-être un retour au silence de l’éther, délétère pour l’espèce humaine, mais encore une fois, ce sont les mots qui le disent…car nous leurs sommes, définitivement, otages.

Le texte, parcourant ce recueil, composé de proses minimalistes, s’émancipe. Par conséquent, j’espère que vous le trouverez bien ficelé…

Fonction prosatoriale : L’échec comme réussite.

Le prosateur, dans sa démarche scripturale, s’engage toujours en quête du potentiel indicible. En recourant à une forme de sabotage prosadique, il subvertit les normes discursives conventionnelles. Notamment par le procédé de la répétition systématique, le prosateur soumet le mot à un processus d’érosion sémantique qui s’apparente à une ascèse linguistique. Cette pratique itérative, poussée jusqu’à son paroxysme, opère une transformation radicale du statut du signe linguistique : le mot et les phrases qui l’entoure, sont progressivement vidés de leurs charges sémantiques conventionnelles et se trouvent parfois réduits à leurs seules existences phoniques et graphématiques.

Ce travail de sape sémantique suit une dynamique paradoxale où l’excès de répétition produit un effet de saturation qui, loin d’enrichir la signification, aboutit à son anéantissement progressif. Chaque nouvelle occurrence du terme contribue moins à renforcer son sens qu’à en miner les fondements, jusqu’à ce que ne subsiste parfois que la pure matérialité du signifiant ( sonore et visuel ) libéré de toute aliénation à un signifié stable. Le prosateur adopte une posture ironique à l’égard de sa propre écriture, jouant avec les mots et les structures textuelles, parfois les écrits sont narrés, parfois ignorés, pour en révéler toujours les limites et atteindre un indicible.

Mais finalement, après avoir scruté le texte dans sa totalité, il constate les résistances persistantes du langage. C’est ainsi qu’il renonce toujours progressivement à toute velléité de contrôle absolu sur le texte. Le prosateur, initialement dirigiste, se résigne à accorder une autonomie au texte, se contentant désormais d’en relier les fragments tout en acceptant son existence indépendamment de lui.

Le prosateur constate l’inévitable échappée du texte : celui-ci, désormais affranchi, cesse d’être une possession de l’auteur. Cette prise de conscience met en lumière l’altérité radicale de l’écriture, qui, une fois matérialisée, échappe à son créateur et acquiert une existence indépendante et retrouve toujours son pouvoir sémantique. Le prosateur, par sa pratique, constate une dissociation radicale entre l’intention auctoriale et le texte produit.

Ce dernier cesse d’être le simple reflet d’une intention ou même l’émanation d’un auteur ; il devient l’expression pure de la preuve d’une manifestation autonome d’un langage mychorisien sous jacent. Un langage qui, dans une attitude résistante, se soustrait à la déconstruction du sens que le prosateur avait initialement entreprise.

En effet, le langage, dans sa fonction ontologique fondamentale, offre à l’espèce humaine l’illusion structurante d’un système de sens et d’interprétation organisant l’existence terrestre. Ainsi, lorsqu’il est soumis à une entreprise de démantèlement prosadique, notamment par une prose minimaliste visant à épuiser sa signification, il oppose une résistance intrinsèque, préservant sa propre cohérence contre sa dissolution.

Paradoxalement, c’est dans l’échec de cette tentative de réduction que surgit la pleine conscientisation de la puissance du langage : celui-ci, en refusant de se laisser annihiler, révèle sa dimension ontologiquement constitutive. Dès lors, l’échec apparent du prosateur et son incapacité à réduire le texte à un non-sens absolu se mue en une réussite supérieure. Car c’est précisément dans cette confrontation avec les limites de sa propre entreprise que s’impose la reconnaissance du langage comme force autonome, irréductible à la volonté de son manipulateur. Avec l’intelligence artificielle, les modes du langage s’infiltrent dans l’ère digitale, ce qui illustrent encore plus la preuve d’une autonomie du texte, générant beaucoup de sens sans intention auctoriale.

Le prosateur, en échouant à maîtriser sa prose, finalement, réussit une partie de son œuvre. Il réussit à dévoiler la véritable nature du langage : non plus perçu comme un outil passif, mais bien comme une entité dynamique, résistante, et fondamentalement étrangère à l’être humain. L’échec du prosateur devient ainsi une forme de révélation : en butant contre l’opacité résistante du langage, il en dévoile sa souveraineté.

La prose, dès lors, n’est plus un acte de création, mais bien un symptôme de la vitalité autonome du langage, une vitalité que l’humain ne peut qu’observer, sans jamais pleinement la dompter.

Voilà une trace d’un indicible dévoilé. Car l’indicible ne se situe pas au-delà du langage, mais bien dans ses interstices, révélé par l’échec même de la tentative de le circonscrire. Le prosateur, en ce sens, ne cherche pas tant à découvrir l’indicible qu’à créer les conditions d’une expérience où celui-ci peut se manifester sous sa forme négative, comme « par défaut », dans l’effondrement contrôlé du système sémantique par le signifiant initialement opéré.

Les proses minimalistes sont une série d’échecs : c’est en cela qu’elles révèlent négativement l’expérience de l’indicible, véritable noyau, logé dans les conditions même de l’indépendance du langage et dans la preuve de la primauté de celui-ci sur l’être humain. Le langage, en tant qu’entité autonome et transindividuelle, traverse et structure nos corps et notre existence. Nous sommes les porteurs temporaires d’un système linguistique qui nous détermine. Loin d’être de simples locuteurs maîtrisant une langue, nous sommes en réalité parlés par elle, façonnés par ses structures et ses normes préexistantes Nous ne parlons pas le langage, c’est le langage qui nous parle.

Toutefois, il convient de souligner que l’élaboration même d’une telle « théorie » sur le langage n’est rendue possible que par la capacité d’abstraction inhérente a celui-ci. Cette réflexivité métalinguistique, qui permet de conceptualiser la primauté du langage sur le sujet parlant, est elle-même un produit des potentialités structurales et symboliques du système linguistique. La circularité théorique est une veritable preuve de l’autonomie du langage. Ainsi, la pensée critique ici, formulée à l’égard du langage émerge nécessairement à l’intérieur de ses propres cadres, confirmant par là son antériorité ontologique et son autonomie constitutive en dehors et dans notre chair.